Vor über 15 Jahren begannen die Recherchen für die erste Ausstellung, die die Geschichte der Zwangsarbeit im Nationalsozialismus in all ihren Voraussetzungen, Entwicklungen und Ausprägungen zeigt. Ihren Kern bilden über 50 repräsentative Fallgeschichten, die in ihrer Zusammenschau den Charakter der Zwangsarbeit sowohl als Massenphänomen wie auch als Gesellschaftsverbrechen deutlich machen.

Museum Zwangsarbeit im Nationalsozialismus

Die Fallgeschichten wurden akribisch in einer Vielzahl von Archiven weit über Europa hinaus recherchiert. Dabei lag das besondere Augenmerk auf der Beziehungsgeschichte von Deutschen und Zwangsarbeiter:innen. Sie reicht von aktiver Teilhabe über passive Duldung der Verbrechen bis hin zu heimlicher Anteilnahme, Verweigerung oder Widerstand der Akteur:innen.

Auf den folgenden Seiten stellt das Ausstellungsteam einzelne dieser Fallgeschichten vor, deren Recherche und Präsentation ihm damals von besonderer Bedeutung war.

2007 | Beginn der Recherchen für die Wanderausstellung, gefördert durch die Stiftung „Erinnerung, Verantwortung und Zukunft“ (EVZ)

September 2010 | Ersteröffnung der Wanderausstellung unter dem Titel „Zwangsarbeit. Die Deutschen, die Zwangsarbeiter und der Krieg“ im Jüdischen Museum Berlin

2011 – 2016 | Stationen der Ausstellung in: Moskau (Zentralmuseum des Großen Vaterländischen Krieges), Dortmund (LWL-Industriemuseum – Zeche Zollern), Warschau (Königsschloss), Prag (Belvedere der Prager Burg), Hamburg (Museum der Arbeit) und Steyr (Museum Arbeitswelt)

2013 | Machbarkeitsstudie zur Einbringung der Ausstellung im ehemaligen Gauforum in Weimar

2017 | Planungsauftrag für die Haushaltsunterlage-Bau (HU Bau) durch den Freistaat Thüringen sowie Projektförderung der Stiftung EVZ zur wissenschaftlichen und pädagogischen Weiterentwicklung der Wanderausstellung zum Museum Zwangsarbeit im Nationalsozialismus

2020 | Beginn der Baumaßnahmen des Freistaats Thüringen zur Schaffung der Museumsräume im ehemaligen Gauforum

2021 | Projektförderung der Beauftragten des Bundes für Kultur und Medien (BKM) zur baulichen Anpassung und Einbringung der Ausstellung in das ehemalige Gauforum

November 2022 | Ein Brand im Dachstuhl über den zukünftigen Museumsräumen verzögert die Bauarbeiten um mehrere Monate

Mai 2024 | Eröffnung des Museums Zwangsarbeit im Nationalsozialismus

Öffentliche Demütigung und Anprangerung von Julius Rosenberg und Elisabeth Makowiak

Fotos von öffentlicher Demütigung und Ausgrenzung während der NS-Zeit gibt es viele. Oft gleichen sie sich hinsichtlich der Bildsprache und Perspektive. Dennoch ist mir diese Serie von Aufnahmen in besonderer Erinnerung geblieben. Das liegt zum einen an der Recherche. Aufgefallen waren mir die Fotos im Nürnberger Stadtarchiv als Teil der Überlieferung zum NS-Hetzblatt „Der Stürmer“. Da Angaben zu Ort und Zeit nicht verzeichnet waren, versuchte ich anhand der Informationen auf den Fotos die Geschichte hinter den Fotos zu recherchieren. Es waren letztlich die auf den diffamierenden Schildern notierten Straßennamen und markante Gebäude, die die Suche auf Gelsenkirchen eingrenzten. Zum anderen haben die Recherchen (nach der Eröffnung der Ausstellung hielt ich einen Vortrag über die Fotos in Gelsenkirchen) andere animiert, die Biografien von Julius Rosenberg und Elisabeth Makowiak intensiver zu erforschen. Jahre später erfuhr ich, dass ein Stolperstein für Julius Rosenberg verlegt wurde. Wieder einige Zeit später lernte ich einen BVB-Fan kennen, der sich in Fan-Projekten zur Geschichte Dortmunds und Umgebung engagierte. Auch er war auf die Fotoserie (obgleich aus Gelsenkirchen!) gestoßen. Er fand heraus, dass Elisabeth Makowiak 1949 in die USA emigrierte und dort bis zu ihrem Tod 2003 lebte. Ich finde es schön, dass meine damalige Arbeit für die Ausstellung von anderen auf diese Weise fortgeführt wurde.

Juda Rosenberg und Elisabeth Makowiak wurden im August 1935 von SA- und SS-Männern durch die Innenstadt von Gelsenkirchen getrieben. Viele Schaulustige ergötzten sich an ihrer Erniedrigung. Am Abend zuvor hatte jemand das Paar beobachtet, wie es zusammen spazieren ging, und wegen „Rassenschande“ denunziert. Liebesbeziehungen zwischen Juden und „arischen“ Frauen galten als Verbrechen gegen die „Volksgemeinschaft“. Durch das öffentliche Spektakel wurde jedem unmissverständlich klar gemacht, wer zur deutschen „Volksgemeinschaft“ gehören sollte und wer nicht.

Elisabeth Makowiak zog bald nach den Ereignissen nach Kassel und weiter nach Frankfurt am Main. Juda Rosenberg versuchte in den folgenden Jahren vergeblich, nach Chile auszuwandern. Kurz nach Kriegsbeginn wurde er verhaftet und in das KZ Sachsenhausen eingeliefert. Dort starb er am 18. Mai 1940.

Friedemann Rincke studierte Geschichte und Politik an der Humboldt-Universität zu Berlin. 2002/2003 war er auf Honorarbasis für das deutsch-russische Museum Berlin-Karlshorst tätig, von 2004 bis 2010 zunächst als Volontär, dann als wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Gedenkstätte Buchenwald. Seit 2011 ist er wissenschaftlicher Mitarbeiter im Haus der Geschichte Baden-Württemberg und Kurator im Erinnerungsort „Hotel Silber“ in Stuttgart.

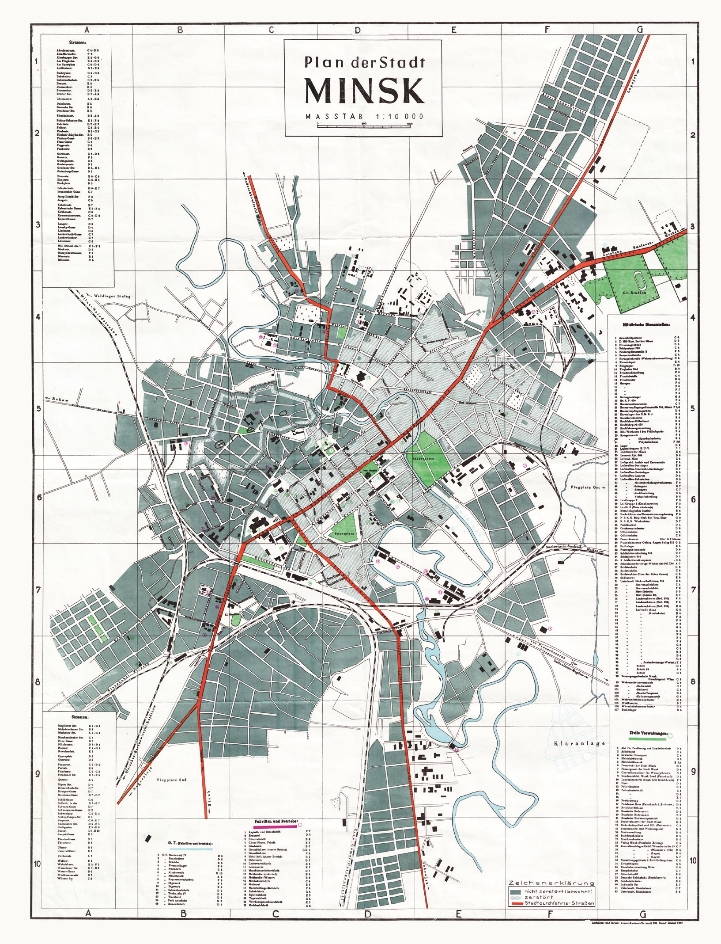

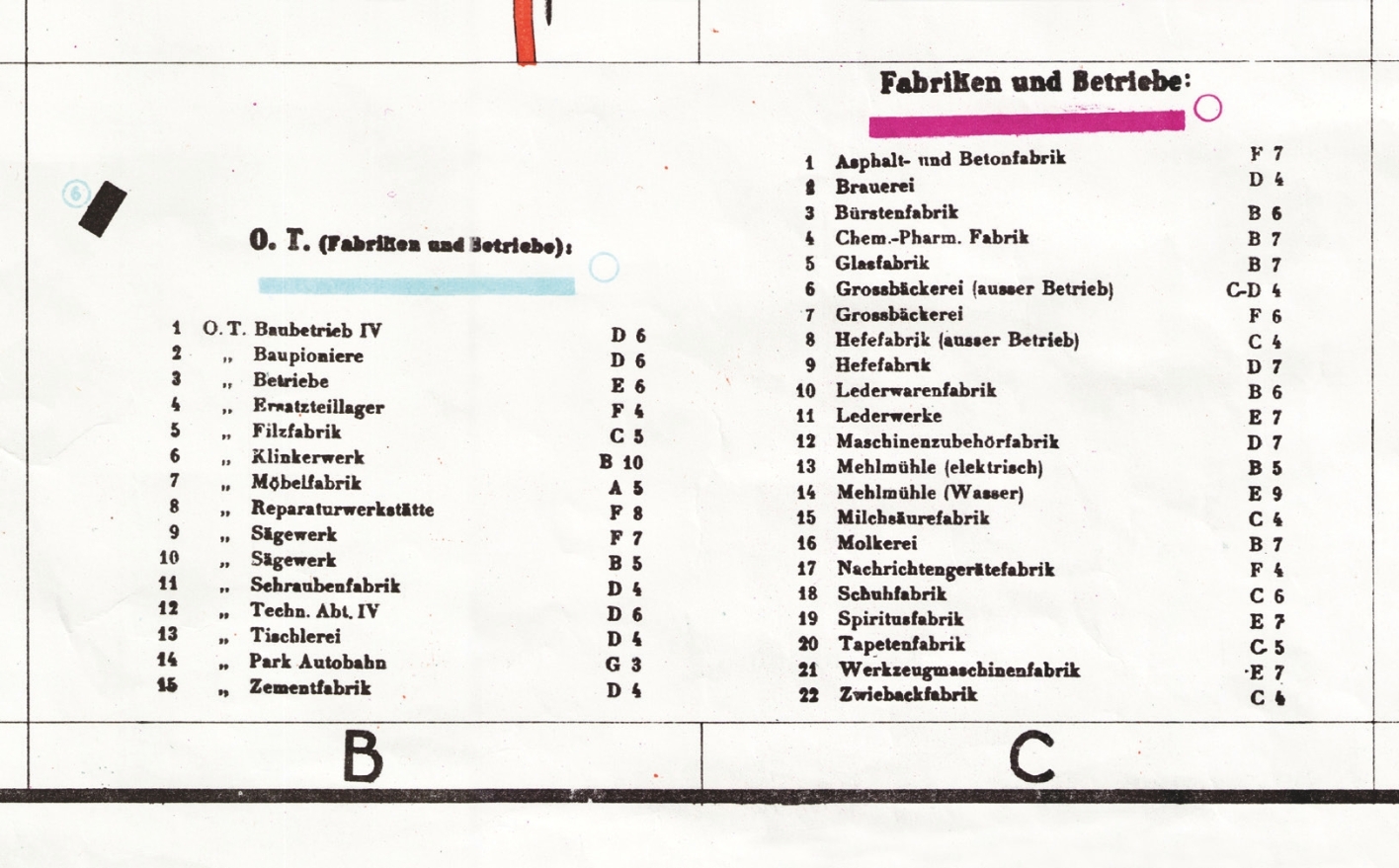

Minsk

Bei Recherchen zu „Ostarbeiter:innen“ aus Belarus waren für mich die Gespräche mit dem Historiker Kuzma Kozak, dem damaligen Leiter der Geschichtswerkstatt Minsk, wichtig. Er widmete sich seit Jahren gemeinsam mit jüdischen Vereinigungen und Gemeinden in Belarus und dem Internationalen Bildungs- und Begegnungswerk Dortmund in einem ehemaligen Wohnhaus auf dem Territorium des Minsker Gettos der Aufarbeitung der Geschichte des Holocaust und der NS-Zwangsarbeit. In der dortigen Dauerausstellung sah ich erstmals einen Stadtplan von Minsk vom Januar 1942. Darauf waren 15 Fabriken und Betriebe verzeichnet, die direkt der Organisation Todt (OT) unterstanden sowie weitere 22 Werke unter deutscher Verwaltung. In diesen Unternehmen beuteten fast alle deutschen Militär-, Verwaltungs- und Wirtschaftsstellen einheimische Zivilist:innen, Kriegsgefangene und Minsker Juden als Zwangsarbeiter:innen aus.

In der Auflistung fehlte jedoch das „Groß-K-Werk“ von Daimler-Benz zur Reparatur von Militärfahrzeugen. Dort waren fast 4.000 belarussische Arbeitskräfte neben rund 1.000 deutschen Beschäftigten tätig. Dieser Betrieb war einer der größten Wirtschaftsbetriebe im besetzten Osteuropa. U. a. diese Erkenntnisse der Kolleginnen und Kollegen im Gesamtprojekt trugen dazu bei, nicht nur den Einsatz ausländischer Zwangsarbeiter und Zwangsarbeiterinnen im Deutschen Reich, sondern auch Zwangsarbeit in den von Deutschland im Zweiten Weltkrieg besetzten Gebieten in der Ausstellung breit zu thematisieren und darzustellen.

Im weitgehend zerstörten Minsk unterhielt Daimler-Benz einen großen Reparaturbetrieb für Kraftfahrzeuge der Wehrmacht. Gemeinsam mit der Organisation Todt (OT) errichtete Daimler auf dem Gelände einer zerstörten russischen Kaserne mehr als 30 Reparaturhallen. Das Werk war mit 5.000 Beschäftigten bald einer der größten Wirtschaftsbetriebe im besetzten Osteuropa. Die Bauleitung setzte Kriegsgefangene und Einheimische ein, darunter auch Juden. Weitere Arbeitskräfte wurden bei der Partisanenbekämpfung aus den weißrussischen Dörfern in das Minsker Werk verschleppt. Viele deutsche Firmen nutzten die Möglichkeit, sich einheimische Betriebe in den besetzten Gebieten Osteuropas einzuverleiben oder eigene Zweigwerke zu errichten. Dabei war die uneingeschränkte Verfügbarkeit über die einheimischen Arbeitskräfte Teil ihres Kalküls.

©Mercedes-Benz Classic, Archive, Stuttgart

Dr. Lutz Prieß war nach dem Abitur zunächst als Chemiefacharbeiter tätig. Nach seinem Studium der Geschichtswissenschaften in Leipzig arbeitete er als Diplomhistoriker u. a. an Universitäten in Jena und Berlin und für die Gedenkstätten Sachsenhausen und Buchenwald.

Warum werden Serben in Norwegen zur Zwangsarbeit eingesetzt?

Wenn man sich mit dem System der Zwangsarbeit im Nationalsozialismus beschäftigt, ist Norwegen nicht das erste Land, das einem einfällt. Gerade deshalb war in der Ausstellung eine Szene dazu wichtig, um zu zeigen, das in allen besetzten Gebieten Zwangsarbeit ein zentraler Bestandteil deutscher Herrschaft war. Norwegen steht auch für die europaweite Verschleppung von Menschen zur Ausbeutung ihrer Arbeitskraft. Denn die rassistische Grundlegung des Zwangsarbeitssystems verhinderte den großflächigen Einsatz von Norweger:innen, die gemäß der nationalsozialistischen Ideologie als „blutsverwandt“ und „arisch“ eingestuft wurden. Die Konsequenz war der aufwändige Transport sowjetischer Kriegsgefangener und serbischer Häftlinge quer durch Europa nach Norwegen. Zudem steht bei dieser Szene die Tätigkeit der Organisation Todt (OT) als zentral verantwortliche Institution im Mittelpunkt, die allgemein selten mit dem Zwangsarbeitssystem in Verbindung gebracht wird.

Die Recherchen im Reichsarchiv Oslo, im Heimatfrontmuseum Oslo sowie in der Gedenkstätte Falstad erbrachten ungewöhnlich reiches und anschauliches Quellenmaterial. So war Norwegen in einigen Bereichen ein Experimentierfeld, wie etwa bei Überlegungen zur Ernährung sowjetischer Kriegsgefangener mit Fuchsfleisch, die letztlich nicht umgesetzt wurden. Und die Akten belegten die radikalisierende Rolle der OT, die bis heute häufig als rein fachlich-technische Institution angesehen wird. Die Verantwortlichen nahmen keine Rücksicht auf die Gesundheit der Betroffenen.

Die Arbeit in den norwegischen Archiven hatte bisweilen einen eigentümlichen Charakter. So liegt das Reichsarchiv in Oslo in einem modernen Gebäude auf einem Hügel mit romantischer Aussicht über die Stadt und bildete so einen starken Kontrast zu den Quellen über Gewalt und Verbrechen der deutschen Besatzungsherrschaft.

In Schnee, Regen und Kälte mussten sowjetische Kriegsgefangene und serbische Häftlinge Zwangsarbeit in Norwegen leisten. Die Wehrmacht ließ Tausende von ihnen zum Ausbau von Straßen und Bahnverbindungen an den Polarkreis transportieren. Damit verfügte sie auch im „germanischen“ Norwegen über Arbeitskräfte, die aufgrund ihrer rassistischen Einstufung der uneingeschränkten Ausbeutung ausgesetzt waren.

Die serbischen Gefangenen wollte die SS zunächst wegen Unterstützung der „Partisanen“ ermorden, gab aber der Forderung nach Arbeitern für Norwegen nach. Dort nahmen die Organisation Todt und die Wehrmacht keine Rücksicht auf ihre Gesundheit. Enorm hohe Todesraten waren die Folge. Viele Serben, die wegen Erschöpfung oder Krankheiten nicht mehr arbeiten konnten, wurden von der SS auch gezielt ermordet.

Dr. Jens Binner, Historiker, promovierte 2007 in Hannover mit einer Arbeit zum Deutschlandbild ehemaliger „Ostarbeiter:innen“. Nach der Mitarbeit an der Ausstellung „Zwangsarbeit“ war er in der Gedenkstätte Lager Sandbostel, der Gedenkstätte Buchenwald und bei der Stiftung niedersächsische Gedenkstätten tätig. Seit 2021 ist er Direktor des ZeitZentrum Zivilcourage der Landeshauptstadt Hannover.

Die Menschen in den Zwangsarbeitslagern an der Durchgangsstraße IV (Polen)

Für die Ausstellungsszene zur Durchgangsstraße IV habe ich im Staatsarchiv Ludwigsburg recherchiert. Dort konnte ich Akten der Staatsanwaltschaft finden, die gegen ehemalige SS-Leute ermittelte, die in den Lagern an der Durchgangsstraße IV Menschen ermordet haben. In den Akten befanden sich auch Zeugenaussagen von Überlebenden, darunter Auszüge aus dem Buch „Die Straße nach Lemberg“ von Eliyahu Yones. Es ist ein Überlebensbericht des jungen Mannes, der aus dem von der SS eingerichteten Zwangsarbeitslager für Juden Kurowice an der Durchgangsstraße IV fliehen konnte. Seine Schilderungen sind mir bis heute in Erinnerung geblieben. Besonders beeindruckt hat mich, wie lebendig Eliyahu Yones die Menschen beschrieben hat, denen er im Zwangsarbeitslager Kurowice begegnet ist: Er erzählt darüber, welche Lieder sie mochten und wie sie sich gegenseitig Mut zusprachen, wer krank wurde, wer versuchte zu fliehen. Das Buch ist gewissermaßen ein Denkmal für diese mutigen Menschen.

Die „Durchgangsstraße IV“, die durch Ostpolen und die Ukraine verlief, war eine wichtige Nachschubstraße für die Wehrmacht. Zehntausende Juden mussten bei der Instandhaltung dieser Straße Zwangsarbeit leisten. Bei der harten Arbeit auf den Baustellen an der Straße und in Steinbrüchen hatten die jüdischen Zwangsarbeiter unter Misshandlungen von Wachmännern und Vorarbeitern zu leiden. Ausgezehrte Häftlinge wurden erschossen. Damit der Straßenbau trotzdem weiterging, holte die SS immer wieder neue Zwangsarbeiter aus den Ghettos, um die Toten zu ersetzen. Eine Hoffnung zu überleben hatten die jüdischen Zwangsarbeiter nur, wenn ihnen die Flucht gelang. Doch dazu waren sie fast immer auf die Hilfe von Menschen angewiesen, die bereit waren, das eigene Leben zu riskieren.

Die antisemitische Zeitschrift „Der Stürmer“ betrieb Hetze zum Mitmachen: Wehrmachtssoldaten wurden aufgefordert, Fotos einzusenden, die zeigten, wie sie Juden zum Arbeiten zwangen. Auf den Rückseiten kommentierten sie die Fotos.

Eva Rincke war nach ihrem Studium der Philosophie und Neueren und Neuesten Geschichte an der Humboldt-Universität zu Berlin wissenschaftliche Mitarbeiterin im Ausstellungsprojekt „Zwangsarbeit“. Später veröffentlichte sie als freie Autorin die Biografie „Joseph Pilates. Der Mann, dessen Name Programm wurde“. Zwischen 2018 und 2022 produzierte sie für die Verbraucherzentrale Baden-Württemberg Podcasts und andere Online-Formate. Seit 2022 ist sie Referentin für das landeskundliche Informationssystem LEO-BW beim Landesarchiv Baden-Württemberg.

Wie macht man Widerstand sichtbar?

In ganz Europa versuchten die Widerstandsbewegungen durch Anschläge auf Arbeitsämter und Attentate auf besonders eifrige Mitarbeiter die Rekrutierung für den „Reichseinsatz“ zu stören. Doch die deutschen Verwaltungsakten und Fotos zeigen davon nur wenig. Umso bemerkenswerter ist ein Dokument der deutschen Arbeitsverwaltung im Instytut Pamięci Narodowej in Warschau, das von einem besonderen „Sabotageakt am Dienstgebäude“ berichtet.

In der Nacht vom 25. auf den 26. April 1942 war auf der Werbetafel des „Informationsbüros“ des Arbeitsamtes mit wenigen Pinselstrichen aus dem Schriftzug „Fahrt mit uns nach Deutschland!!“ ein „Fahrt doch selbst nach Deutschland!!“ gemacht worden.

Heute wissen wir, dass der 21-jährige Pfadfinder Jan Bytnar für diesen cleveren Widerstand verantwortlich war. Er war seit Beginn des deutschen Überfalls im polnischen Untergrund aktiv gewesen: Mauern und Denkmäler versah er mit Kampfparolen und Witzen über die Besatzer. Erst im März 1943 konnte ihn die Gestapo verhaften. Obwohl es seinen Mitstreitern von den Pfadfindern „Szare Szeregi“ noch gelang, ihn zu befreien, starb er am 30. März an den Folgen der vorherigen Folter.

Vom Informationsbüro in der Warschauer Innenstadt mit dem übermalten Schild ist ein Foto überliefert. Mit dem Wissen um den Wortlaut der Übermalung war es uns eine besondere Freude, in der Ausstellung an Jan Bytnars eigensinnigen Widerstandsakt zu erinnern und ihn mit einer Animation nachvollziehbar zu machen.

Im Mai 1942 änderte der 20-jährige Jan Bytnar die Aufschrift auf der Werbetafel des „Informationsbüros“ des deutschen Arbeitsamts in der Warschauer Innenstadt. Aus dem Schriftzug „Fahrt mit uns nach Deutschland!!“ machte er durch einige Pinselstriche den Spruch „Fahrt doch selbst nach Deutschland!!“

Solche gewaltfreien Protestformen nutzte der polnische Widerstand, um den Deutschen keine Vorwände für drakonische Strafmaßnahmen zu liefern. In Vorbereitung eines bewaffneten Aufstands kam es dann seit 1942 immer häufiger zu Attentaten gegen Kollaborateure und Besatzer. Durch Gegenpropaganda, Anschläge auf Arbeitsämter, die Zerstörung von Karteien und Attentate auf besonders eifrige Mitarbeiter:innen der Arbeitsämter versuchten die Widerstandsbewegungen in ganz Europa, die Rekrutierung für den „Reichseinsatz“ zu stören. Auch Einzelne wehrten sich gegen ihre Verschleppung: mit gefälschten Arbeitsbescheinigungen deutscher Firmen, durch Flucht oder durch die Bestechung von Ärzt:innen und Mitarbeitenden der Arbeitsämter.

Rikola-Gunnar Lüttgenau studierte Geschichts- und Medienwissenschaften in Bochum, Hamburg und Düsseldorf. Als Co-Kurator der Ausstellung war er vor allem für die Dramaturgie und die Entwicklung der verschiedenen Darstellungsformate verantwortlich. Heute leitet er die Strategische Kommunikation der Stiftung Gedenkstätten Buchenwald und Mittelbau-Dora.

Unerwartete Fülle

Als meine Kollegin im Ausstellungsprojekt, Eva Kobler (heute: Rincke), von ihrer Recherchereise aus Warschau zurückkam, war ich überrascht und begeistert von ihren Funden in den Beständen der Fundacja „Polsko-Niemieckie Pojednanie“ / Stiftung „Polnisch-Deutsche Aussöhnung“ (FPNP). Die Stiftung, maßgeblich verantwortlich für die organisatorische Abwicklung der Entschädigungsansprüche ehemaliger polnischer Zwangsarbeiter:innen, hatte die ihr übermittelten Unterlagen digitalisiert und archiviert. Neben Dokumenten und Erinnerungsberichten fanden sich darin zahlreiche Privatfotos. Bei den weiteren Recherchen fand ich weitere Fotos auch bei der – mittlerweile verbotenen – russischen Gesellschaft Memorial und beim Deutsch-Tschechischen Zukunftsfonds in Prag. Aber auch in Deutschland hatten wissenschaftliche Einrichtungen ähnliche Sammlungen, etwa die Berliner Geschichtswerkstatt oder das NS-Dokumentationszentrum der Stadt Köln.

Die Fülle der überlieferten Privatfotos war unerwartet, besonders aufschlussreich waren sie in Kombination mit persönlichen Erinnerungen der ehemaligen Zwangsarbeitenden. Die Fotos zeigen sie sowohl bei der Arbeit in landwirtschaftlichen Betrieben aber auch in Industriebetrieben, sogar in Rüstungsfirmen, in den Unterkünften, also den meist umzäunten Lagern, und in der spärlich bemessenen arbeitsfreien Zeit.

Die Überlieferung von Privatfotos war für mich umso erstaunlicher, als es polnischen und sowjetischen Arbeitskräften, im Gegensatz etwa zu französischen, belgischen, niederländischen, italienischen oder tschechischen, verboten war, Fotokameras zu besitzen. Gefährlich, weil als Sabotage gewertet, war der Besitz von Arbeitsfotos aus Rüstungsbetrieben. Auch der als „verbotener Umgang“ verfolgte Kontakt zwischen so genannten zivilen Arbeitskräften und Kriegsgefangen oder Deutschen, insbesondere Frauen, konnte eine Bestrafung nach sich ziehen. Gleichwohl finden sich all diese Sujets auf den überlieferten Privatfotos.

Vor dem Hintergrund dieser Verbote und der drohenden Strafen stellte sich mir die Frage nach der Herkunft und der Überlieferung der zahllosen Privatfotos. Wie sich herausstellte, gab es für osteuropäische Arbeitskräfte im Wesentlichen drei Möglichkeiten zu Fotos zu kommen. Arbeitskräfte, die einzeln arbeiten mussten, etwa in der Landwirtschaft oder im Handwerk, erhielten Erinnerungsfotos oft von ihren Arbeitgeber:innen. Manchmal verwendeten die Zwangsarbeitenden auch den spärlichen Lohn für professionelle Aufnahmen in Fotostudios. Als Postkarten gedruckt, konnten sie diese an ihre Angehörigen schicken.

Besonders erstaunt war ich jedoch über die Möglichkeit, die sich für Zwangsarbeitenden in Großstädten bot. Zumindest für Berlin und Köln ist überliefert, dass professionelle Fotografen im öffentlichen Raum ihre Dienste anboten. So sind bei der Berliner Geschichtswerkstadt zahlreiche Fotos von osteuropäischen Zwangsarbeitenden vor dem Berliner Dom oder vor dem ehemaligen Reiterdenkmal neben dem Schloss überliefert, bei der NS-Dokumentationsstelle der Stadt Köln Fotos vor dem Kölner Dom.

Warum waren es nun gerade Privatfotos, die die ehemaligen Zwangsarbeitenden den Partnerorganisationen der Stiftung „Erinnerung, Verantwortung, Zukunft“ (EVZ) übermittelten, um ihren Anspruch auf eine Entschädigungsleistung zu belegen? In den sowjetische dominierten Ländern Nachkriegseuropas war es nicht empfehlenswert, Dokumente aufzubewahren, die die Zwangsarbeit im Deutschen Reich belegten. Vor allem den ehemaligen sogenannten Ostarbeiter:innen wurde dann in der Sowjetunion Kollaboration vorgeworfen, was soziale Ächtung und, im schlimmsten Fall, langjährige Strafarbeit im Gulag zur Folge hatte. Hingegen waren viele Privatfotos weder zeitlich noch regional zu verorten, deren Besitz also deutlich ungefährlicher als offizielle NS-Dokumente. Diese Fotos waren in den 2000er-Jahren, als – viel zu spät – in Deutschland eine Entschädigung beschlossen und umgesetzt wurde, oft die einzige Möglichkeit für Betroffene, ihre NS-Zwangsarbeit zu belegen. Für mich als Historikerin stellten die Aufnahmen einen unschätzbaren Wert dar, ermöglichten sie doch, in der Ausstellung die Perspektive der ausgebeuteten Frauen, Männer und Kinder zu berücksichtigen, ihre Versuche im Kleinen, den Restriktionen, Diskriminierungen, Verboten und Bestrafungen zu trotzen.

Auf den ersten Blick wirken die privaten Aufnahmen der Zwangsarbeiter:innen irritierend: Sie scheinen alltäglich, wichtige Sphären des Zwangsarbeitsalltags – Arbeit, Gewalt, Widerstand oder Flucht – sind weitgehend ausgespart. Erst mit dem Wissen, wie und warum sie entstanden sind, wird deutlich, dass es sich bei ihnen keineswegs um normale Privatfotos handelt. Angesichts ihres permanent eingeschränkten und bedrohten Lebens wollten die Männer und Frauen ein positives Bild zeichnen, für ihre Angehörigen, für sich selbst. Damit stehen die Fotos auch für den Versuch, sich nicht auf die ihnen von den Nationalsozialisten zugeschriebene Rolle festlegen zu lassen.

Stiftung „Polnisch-Deutsche Aussöhnung“, Warschau

©Wiener Stadt- und Landesarchiv

Stiftung „Polnisch-Deutsche Aussöhnung“, Warschau

Stiftung „Polnisch-Deutsche Aussöhnung“, Warschau

NS-Dokumentationszentrum Köln

bekam einer der Kameraden einen Passierschein für die Stadt [...] Nur, diese Stadtgänge waren

gefährlich, denn die deutsche Jugend veranstaltete manchmal Spielereien und wenn ein Pole auf

dem Fußweg ging, wurde er mit Fäusten auf die Fahrbahn getrieben, von wo ihn wieder die Gendarmen auf den Fußweg jagten“, schrieb der polnische Zwangsarbeiter Tadeusz Czerniak. Er musste in Eberswalde in einem Rüstungsbetrieb arbeiten, wo das Foto 1941 aufgenommen wurde.

Stiftung „Polnisch-Deutsche Aussöhnung“, Warschau

Dr. Sabine Schweitzer promovierte 2002 am Europäischen Hochschulinstitut in Florenz. Derzeit arbeitet sie als freie Historikerin in Wien, insbesondere zu Verfolgung und Vernichtung von Rom:nja und Sinti:zze und zu Zwangsarbeit im Nationalsozialismus.

Wer wurde erhängt?

Meine Recherchen zu den Fotos der Erhängung eines polnischen Zwangsarbeiters sind mir besonders eindrücklich in Erinnerung geblieben. Hunderte solcher Exekutionen, die die Gestapo häufig in der Nähe des Arbeitsortes der Opfer durchführen ließ, sind heute nachweisbar. Diese Fotoserie ist jedoch ein einzigartiges bildliches Zeugnis hiervon. Wenige Monate vor Beginn meiner Recherchen wurde sie in der KZ-Gedenkstätte Flossenbürg erstmals der Öffentlichkeit präsentiert. Aufnahmeort und -datum waren damals nicht bekannt, wohl aber, dass ein Exekutionskommando aus dem Lager auf Anforderung regionaler Gestapostellen in Nord- und Ostbayern Hinrichtungen von Zwangsarbeitern durchgeführt hatte. Die Uniform des Erhängten ließ auf einen ehemaligen polnischen Kriegsgefangenen schließen.

Mit dem Ziel, die Fotos einem konkreten Fall zuordnen zu können, sichtete ich unter anderem die Akten eines Ermittlungsverfahrens aus den 1950er-Jahren zu über 20 Exekutionen polnischer Zwangsarbeiter im Raum der Gestapo Regensburg. Zur Hinrichtung von Julian Majka sagte ein Zeuge aus, dass nicht nur wie üblich Zwangsarbeiter, sondern auch Zwangsarbeiterinnen zur Abschreckung am Erhängten vorbeigeführt worden waren – so, wie auf einem der Fotos zu sehen. Weitere Hinweise fehlten jedoch, um die Fotos zweifelsfrei dieser Hinrichtung zuordnen zu können.

Diesen Beleg erbrachte – nach der Ausstellungseröffnung – schließlich der Journalist Thomas Muggenthaler, der direkt an den ehemaligen Arbeitsorten der exekutierten Zwangsarbeiter recherchiert hatte. Er gelangte dabei an Fotos von Julian Majka, die ihn in dem Dorf zeigen, in dem er zur Zwangsarbeit eingesetzt war. Auf diesen Bildern erkennt man ihn eindeutig als den Mann, dessen Exekution auf den fünf Fotos dokumentiert ist. Der 28-jährige Pole wurde im April 1941 erhängt, nachdem das Verhältnis zwischen ihm und einer jungen Frau aus dem Dorf denunziert worden war.

Auf Befehl des Reichssicherheitshauptamtes ließ die Gestapo Regensburg in den ersten Kriegsjahren über 20 Polen wegen intimer Kontakte zu deutschen Frauen oder anderer „Vergehen“ in der Nähe ihres Arbeitsortes hinrichten. Ihre Landsleute, die in der Umgebung Zwangsarbeit leisteten, wurden zur Abschreckung an den Erhängten vorbeigeführt. Bei der Verfolgung des „verbotenen Umgangs“ mit „arischen“ Frauen schlug der Rassismus mit ganzer Wucht durch: Westlichen Kriegsgefangenen drohte Gefängnishaft, Zwangsarbeitern aus Polen und der Sowjetunion die Hinrichtung. Die beteiligten Frauen wurden an den Pranger gestellt und viele von ihnen ins Konzentrationslager eingewiesen. „Arischen“ Männern drohten wegen „verbotenen Umgangs“ nur geringere, den Zwangsarbeiterinnen dagegen drakonische Strafen.

„Wer sich gegen die deutschen Kriegs- und Sittengesetze vergeht, wird aufgehängt !“ – mit dieser unverhohlenen Drohung wurde die Nachricht über die Exekutionen verbreitet.

Bundesarchiv, Koblenz

Sammlung Vernon Schmidt

Die Historikerin Johanna Wensch ist seit 2018 wissenschaftliche Referentin der Stiftung Topographie des Terrors in Berlin. Vor und nach ihrer Mitarbeit an der Ausstellung „Zwangsarbeit“ war sie an der Realisierung zahlreicher zeithistorischer Ausstellungsprojekte beteiligt, darunter „Topf & Söhne – Die Ofenbauer von Auschwitz“, die Dauerausstellungen der KZ-Gedenkstätte Mauthausen und des Museums Friedland sowie die Ausstellung „Ein weites Feld“ über die Geschichte des Flughafens Tempelhof.

Landsberg, 7. Januar 1951: „Juden raus“, ruft die Menge bei der „Kundgebung gegen Unmenschlichkeit“

Die späten 1940er und die 1950er-Jahre waren in Deutschland, vor allem in Westdeutschland, von einer umfassenden Schuldabwehr und Selbtviktimisierung geprägt. Der Auseinandersetzung mit den NS-Verbrechen begegneten die meisten Deutschen mit großem Ressentiment. Die Überlebenden der NS-Verbrechen, von denen viele, vor allem Jüdinnen und Juden, in Lagern für Displaced Persons (DPs) lebten, hielten sie für Störenfriede, die unangenehm an die NS-Verbrechen erinnerten.

Kaum etwas zeigt das deutlicher als die „Kundgebung gegen Unmenschlichkeit“, zu der sich am 7. Januar 1951 etwa 4.000 Menschen in der bayerischen Kleinstadt Landsberg einfanden, um gegen die Vollstreckung der letzten Todesurteile der in Nürnberg verurteilten NS-Täter zu protestieren – unter anderem traten sie für Oswald Pohl ein, der für die Zwangsarbeit und den Tod hunderttausender KZ-Häftlinge verantwortlich gewesen war. Während der Kundgebung kam es zu Rangeleien und hitzigen Wortgefechten zwischen Einheimischen und etwa 300 jüdischen DPs, die sich zum Gegenprotest eingefunden hatten. Aus der Menge waren „Juden raus“-Rufe zu hören. Die Auseinandersetzungen endeten erst, als die Polizei einschritt und mehrere Juden in „Schutzhaft“ nahm.

Eigentlich benötigten wir für die Ausstellung nur ein Foto der Kundgebung. Doch die komplexe Geschichte dahinter ließ mich nicht los. Deshalb recherchierte ich weiter. Es entstand dann ein längerer Beitrag für die Wochenzeitung „Die Zeit“, und aus Landsberg erhielt ich Einladungen, darüber vorzutragen. Es ist eine gute Erfahrung, wenn die eigenen Forschungen eine breite Öffentlichkeit finden und zum Nachdenken anregen.

Zwangsarbeit wurde von den Alliierten im Nürnberger Prozess gegen die Hauptkriegsverbrecher erstmals als „Verbrechen gegen die Menschlichkeit“ angeklagt. In späteren Prozessen spielte sie jedoch kaum eine Rolle. Wegen ihrer Verantwortung für die Organisation der Zwangsarbeit verurteilten die Alliierten zehn der 24 Nürnberger Hauptangeklagten zu hohen Strafen.

Wie die Angeklagten sah bald auch die Mehrheit der Deutschen nicht die Verbrechen, sondern die Urteile als Unrecht an. In den Nürnberger Nachfolgeprozessen fielen die Strafen bereits milder aus, nach kurzer Zeit wurden sie vielfach ausgesetzt. Vor deutschen Gerichten galt die Beschäftigung von Zwangsarbeiter:innen nicht als Straftatbestand. Verfolgt wurden lediglich konkrete Fälle von Misshandlungen. Entschädigungsforderungen ehemaliger Zwangsarbeiter:innen wurden mit Hinweis auf bilaterale Globalabkommen kategorisch abgeleh

Stadtarchiv Landsberg

Prof. Dr. Jens-Christian Wagner studierte Geschichte und Romanistik in Göttingen und Santiago de Chile. 1999 promovierte er in Göttingen mit einer Studie zum KZ Mittelbau-Dora. 2001–2014 leitete er die KZ-Gedenkstätte Mittelbau-Dora. Er war 2007–2014 Co-Kurator der Ausstellung „Zwangsarbeit“, 2014–2020 Geschäftsführer der Stiftung niedersächsische Gedenkstätten und ist seit 2020 Direktor der Stiftung Gedenkstätten Buchenwald und Mittelbau-Dora sowie Professor für Geschichte in Medien und Öffentlichkeit an der FSU Jena.