Es war April 1945 und bereits seit über einer Woche prangten sie auf den Titelseiten der britischen Zeitungen: Nachrichten und Fotografien von den grauenvollen Szenen, die die alliierten Truppen bei der Befreiung der Lager Buchenwald und Bergen-Belsen angetroffen hatten. Die drastischen Bilder und expliziten Beschreibungen waren bald so allgegenwärtig, dass politische Kommentator:innen befürchteten, das britische Volk könne gegenüber den Erzählungen „abstumpfen“.1 Deutlich wird diese Übersättigung auch in Tagebüchern und Interviews, die von Mass-Observation, einer Organisation für Sozialforschung, zusammengetragen wurden und in denen Menschen beschrieben, die Bilder hätten sie „abgehärtet“ oder sie würden sich die „schrecklichen Dinge“ gar nicht mehr ansehen.2 Angesichts dieser zunehmenden Nachrichtenmüdigkeit und einer verbreiteten Skepsis Politikern gegenüber wurde eine Delegation des britischen Parlaments mit der Aufgabe nach Buchenwald entsandt, „der Welt die Wahrheit zu sagen“. Angesichts der öffentlichen Debatte hatte diese kein leichtes Spiel, sich Gehör zu verschaffen. Die Delegation gewann die Aufmerksamkeit der Bevölkerung letzten Endes weniger durch ihren eigentlichen Bericht, sondern vielmehr aufgrund ihrer Zusammensetzung und der Spuren, die der Besuch bei jedem einzelnen Mitglied hinterließ.

Buchenwald

Im April 1945 machten sich zehn britische Abgeordnete des Unter- und Oberhauses auf, um „die Wahrheit“ über das Konzentrationslager Buchenwald herauszufinden. Damit ihrem Bericht daheim Glauben geschenkt wurde, mussten sie ein weitverbreitetes Misstrauen gegenüber Politiker:innen ebenso überwinden wie Vorbehalte, es könne sich um Gräuelpropaganda handeln. Die Zusammensetzung der Delegation und die bleibenden Eindrücke, die der Besuch bei den einzelnen Mitgliedern hinterließ, trugen dazu bei, die britische Öffentlichkeit schließlich davon überzeugen, welche schrecklichen Dinge sie in Buchenwald gesehen hatten.

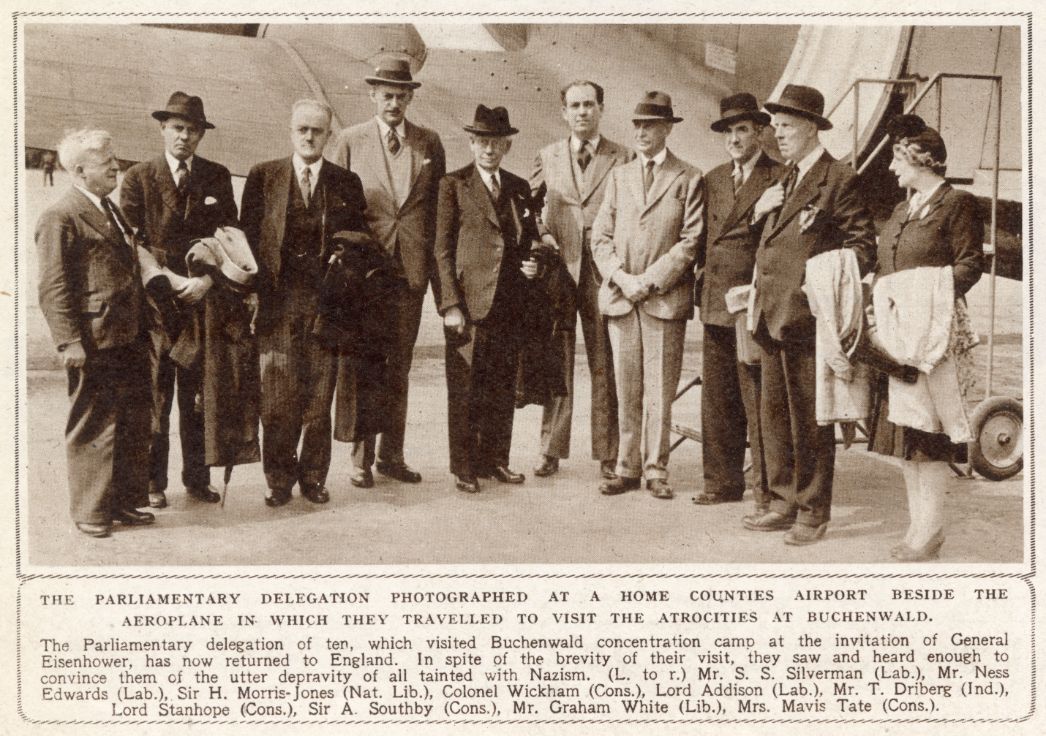

Am 21 . April besuchten acht Abgeordnete des Unterhauses und zwei Mitglieder des House of Lords das ehemalige Lager Buchenwald, nachdem Eisenhower an Churchill appelliert hatte, eine britische Delegation solle „aus erster Hand“ Beweise für die sich dort darbietenden Schrecken einholen.3 Die parteiübergreifende Delegation deckte eine breite Palette politischer Positionen und persönlicher Erfahrungen ab. Sowohl Sydney Silverman, bekannt vor allem als Empfänger des Riegner-Telegramms von 19424, als auch der andere Labour-Abgeordnete der Gruppe, Ness Edwards, waren im Ersten Weltkrieg als Kriegsdienstverweigerer inhaftiert worden. Die Konservativen Lieutenant-Colonel Edward Wickham und Sir Archibald Southby hingegen waren Kriegsveteranen. Das älteste Mitglied der Gruppe, Lord James Stanhope, hatte im Burenkrieg gedient und bis 1939 der Regierung unter Neville Chamberlain angehört. Der liberale Abgeordnete Sir Henry Morris-Jones sowie Lord Christopher Addison waren Ärzte und konnten bei der Beurteilung des Lagers ihre berufliche Expertise einbringen. Jüngster Teilnehmer war Tom Driberg, unabhängiger Abgeordneter und ehemaliger High-Society-Journalist.

Einige Delegationsteilnehmer hatten während des Krieges im Parlament teils heftige Auseinandersetzungen miteinander geführt, unter anderem in Sachen Appeasement-Politik und bezüglich der Aufnahme von Geflüchteten. In einer Debatte über die Internierung ausländischer Staatsbürger im Jahr 1940 beispielsweise war die einzige Frau in der Gruppe, die Konservative Mavis Tate, frontal mit einem weiteren Delegationsmitglied, dem Abgeordneten der Liberal Party Graham White, aneinandergeraten; Tate hatte sich für, White gegen die Inhaftierung von (jüdischen wie nicht-jüdischen) Flüchtlingen ausgesprochen. Die Tatsache, dass eine Frau Teil der Delegation war, sollte sich ganz entscheidend auf deren Bild nach außen auswirken.

Trotz aller bisherigen Differenzen verstanden sich die Abgeordneten und Lords als geschlossene Gruppe, als „eine ausgewählte britische Jury“, wie Morris-Jones es beschrieb. Er und auch andere sahen das Ziel ihres Besuchs in Buchenwald ganz klar darin, die Beweislage zu beurteilen und gemeinsam ein Urteil zu fällen.5

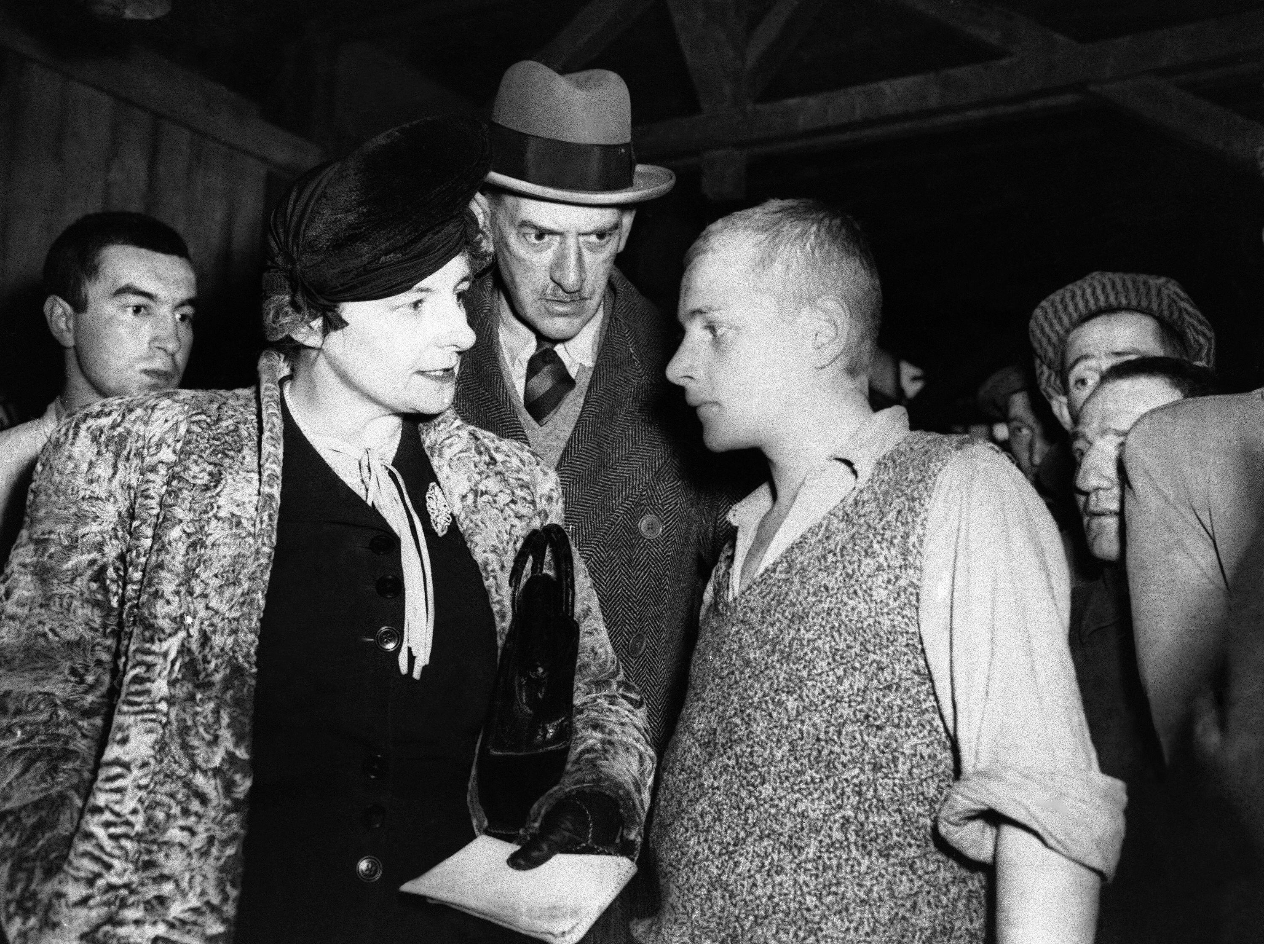

Als die Delegation in Buchenwald ankam, war die US-Armee bereits seit zehn Tagen vor Ort, um die Überlebenden zu versorgen und die Toten zu bestatten. Die Delegierten wurden von Soldaten, aber auch von ehemaligen Häftlingen durch das Lager geführt. Sie sprachen mit Menschen, die Monate oder Jahre im nationalsozialistischen Lagersystem, nicht nur in Buchenwald selbst, durchlitten hatten. Sie besichtigten die Baracken, in denen die Häftlinge untergebracht waren, und trafen auf Überlebende in katastrophalem Zustand, die von Hunger und Krankheit gezeichnet waren.

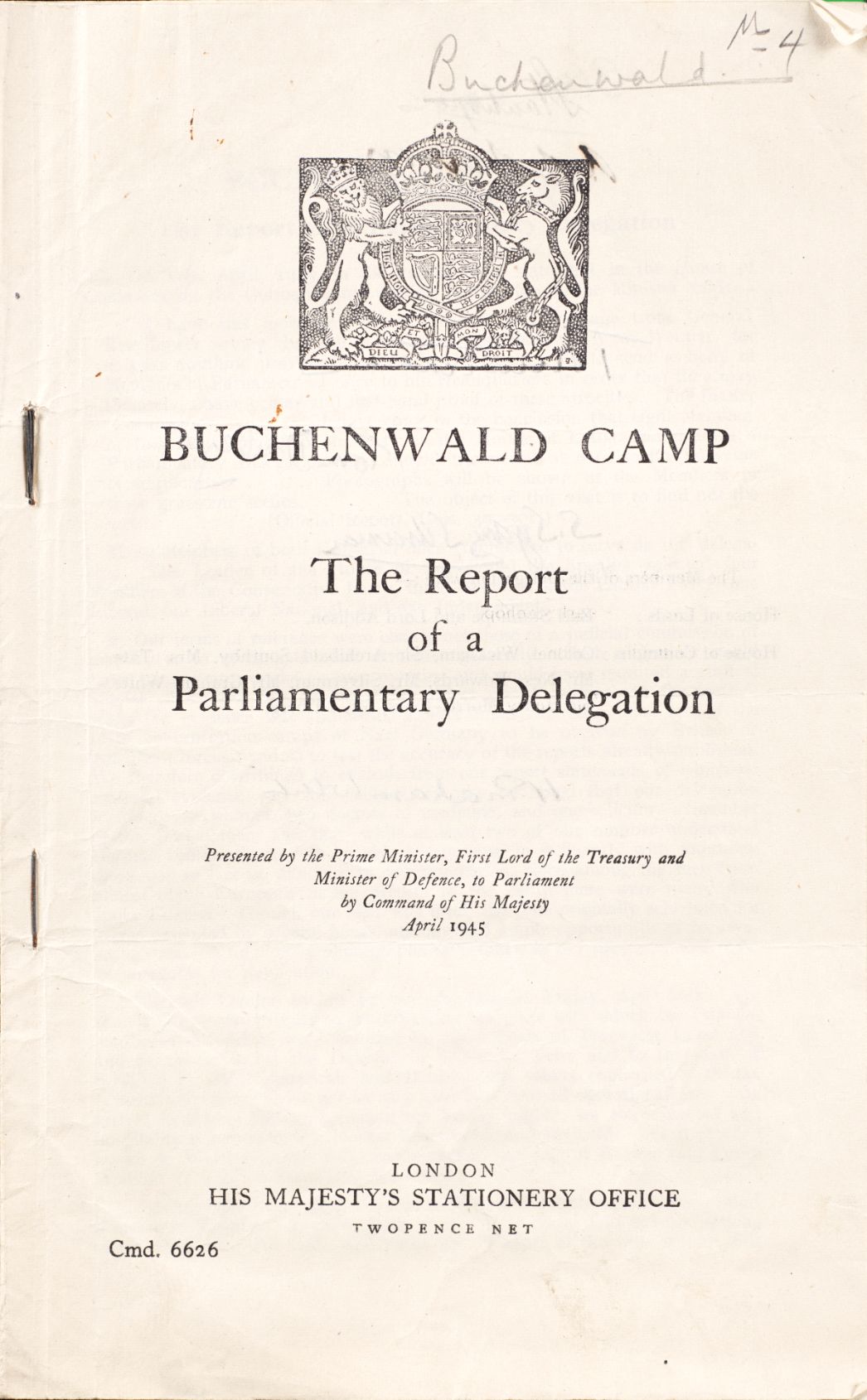

Zeitgleich mit der britischen Delegation besuchten auch drei Mitglieder des US-Kongresses das Lager und nahmen an derselben Führung teil. Die Notizen, welche die Brit:innen am Ort des Geschehens machten, wurden schließlich an Tom Driberg übergeben, der den Bericht in seiner endgültigen Fassung formulierte. Am 27. April 1945 wurde das White Paper dem Oberhaus vorgelegt.6

Im Bericht werden die Geschichte des Lagers sowie der Zustand der Überlebenden und deren „drückendes Elend“ beschrieben. Die Delegierten hielten fest, was ihnen über den Umgang mit den Gefangenen erzählt wurde, und schrieben dabei unter anderem von Zwangsarbeit, „Experimenten“ an Häftlingen, knappen Lebensmittelrationen und alltäglicher Gewalt. Auch über das Krematorium und die Pathologie wurde berichtet, wobei man trotz allem darauf bedacht war, die Fakten so sachlich wie möglich darzulegen. Die Delegierten wollten ihre Leser:innen davon überzeugen, dass ihre Schilderungen von „Zurückhaltung und Objektivität“ geprägt waren, um nicht den Verdacht der Übertreibungen aufkommen zu lassen. Zwar hatten sie „verlässliche“ Zeug:innen, etwa einzelne „Gefangene“, wie sie im Bericht genannt wurden, sowie die amerikanischen Truppen befragt, machten jedoch unmissverständlich klar, dass die Delegation ihre Schlussfolgerungen nicht auf der Grundlage dieser Zeug:innenaussagen zog, sondern die Lage selbst aus erster Hand bezeugen konnte.

Der Bericht erschien am 27. April 1945 und lag an Zeitungsständen und anderen Verkaufsstellen aus; bis zum Juni wurden über 80.000 Exemplare verkauft und weitere 30.000 kostenlos verteilt. Zudem wurde er ausführlich in der Presse zitiert, und sowohl in der Times als auch im Daily Telegraph erschien ein vollständiger Abdruck.7

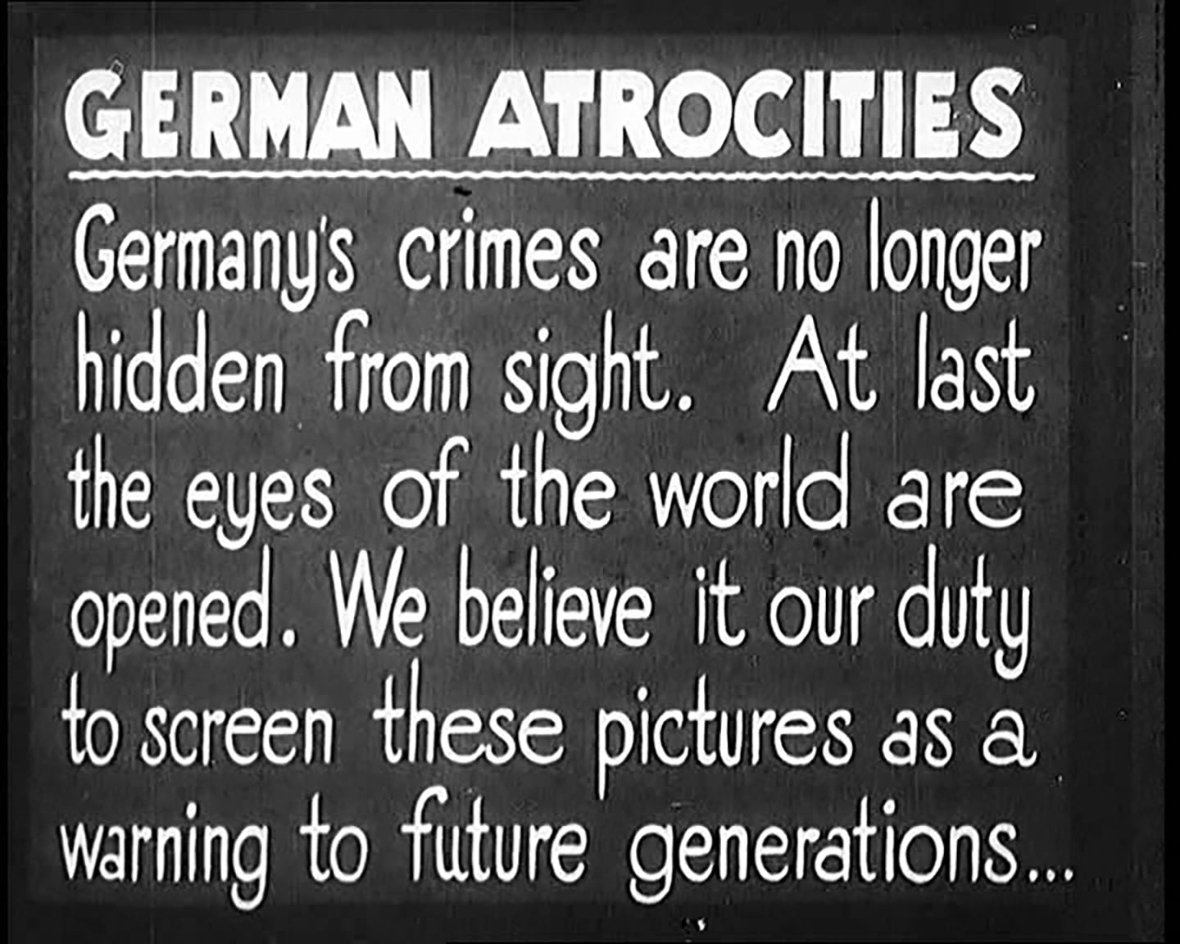

Die Mitglieder der Delegation setzten alles daran, dass ihre Beschreibungen des Lagers weite Kreise zogen. Einzeln und als Gruppe teilten sie das Erlebte in ihren Wahlkreisen, in Lokal- und überregionalen Zeitungen und waren in den Wochenschauen der Kinos zu sehen. Von besonderem Interesse sowohl für die Presse als auch für die Öffentlichkeit war dabei die Teilnahme von Mavis Tate, die eine hohe Glaubwürdigkeit genoss. Sie führte als Erzählerin und Kommentatorin durch den am 30. April 1945 von Pathé veröffentlichten Nachrichtenfilm „German Atrocities“ („Deutsche Gräueltaten“), der Aufnahmen aus den Lagern Buchenwald und Bergen-Belsen zeigte.

Die große Mehrheit der Bevölkerung hatte schon vor der Veröffentlichung des Buchenwald-Berichts der Abgeordneten umfangreiche Informationen über die Lager gesehen oder gehört, zum Beispiel durch Zeitungsberichte und Radiobeiträge. So hatte etwa Ed Murrow, amerikanischer Journalist und Kriegsberichterstatter, in seiner Sendung vom 15. April davon berichtet. Von Mass-Observation gesammelte Tagebucheinträge belegen, dass sich die Menschen schon Tage vor dem Aufbruch der Delegation nach Buchenwald mit den sich mehrenden Beweisen für die Grausamkeiten in den Konzentrationslagern auseinandersetzten.8

Abgesehen davon galten Politiker:innen in der britischen Öffentlichkeit nicht als uneingeschränkt vertrauenswürdig und die Regierung sah sich mit einer großen Skepsis in der Bevölkerung konfrontiert. Verantwortlich dafür war zum Teil die sogenannte Gräuelpropaganda der britischen Regierung während des Ersten Weltkriegs, in deren Folge sich im britischen Volk ein gewisser Zynismus breitgemacht hatte. Vor diesem Hintergrund wurden Veröffentlichungen über die Verfolgung jüdischer und anderer Menschen durch die Nationalsozialist:innen, etwa der Bericht „Über die Behandlung deutscher Staatsangehöriger in Deutschland“ von 1939, inhaltlich nicht entsprechend rezipiert, sondern vielmehr dafür kritisiert, die britische Bevölkerung gezielt gegen die Deutschen aufzustacheln. Als nach Kriegsende die Berichte aus den Lagern die Runde machten, gerieten auch diese schnell in den Verdacht, manipulativ zu sein, wie aus den archivierten Tagebüchern hervorgeht: „Sie haben vor dem Krieg nie etwas darüber gesagt, warum jetzt dieser ganze Heckmeck?“9

So standen manche Bürger:innen den Schilderungen über die Lager skeptisch gegenüber oder hielt sie gar für vollkommen unglaubwürdig – zur großen Frustration auch der an der Befreiung beteiligten Soldaten aus den USA und Großbritannien.10 Die Delegierten waren sich dessen wohl bewusst. Deshalb waren die nach Buchenwald entsandten Abgeordneten aufs Sorgfältigste bemüht, ihren Bericht so zu verfassen, dass er nicht als Gräuelpropaganda abgetan werden konnte: Ihre Beurteilung der Beweislage, so betonten sie, sei „objektiv“ und „sachlich“. Im oben erwähnten Nachrichtenfilm stellt Mavis Tate klar: „Glauben Sie mir, wenn ich Ihnen sage, dass die Realität noch unbeschreiblich viel schlimmer war als diese Bilder.“ Den Begleitkommentar schließt sie mit den Worten: „Möge niemand je sagen, dass diese Dinge nicht geschehen sind.“11

Ihr Status als Parlamentsmitglieder konnte eine Öffentlichkeit, die den Motiven von Politikern und Regierung gleichermaßen misstrauisch gegenüberstand, nicht allein davon überzeugen, dass durch ihren Besuch neue Wahrheiten ans Licht kommen würden. Eine vom Gallup-Meinungsforschungsinstitut durchgeführte Umfrage aus dem Jahr 1944 zeigt das geringe Vertrauen in die britische Politik zu Zeiten des Krieges: 57 Prozent der Befragten in ganz Großbritannien waren der Ansicht, dass Politiker:innen ausschließlich ihre eigenen Ziele oder die ihrer Partei verfolgten; lediglich ein Drittel glaubte, dass sie im Interesse des Landes handelten.12

Es scheint, dass der Besuch des ehemaligen Lagers vor allem bei jenen Zuspruch fand, die der Meinung waren, dass sich Politiker:innen persönlich von den Schrecken der Nazi-Verbrechen überzeugen sollten. Einige hegten (in Erinnerung an die Beschwichtigungsversuche vor dem Krieg) die Befürchtung, die Regierung könne nach dem Ende der Feindseligkeiten zu viel Nachsicht mit Deutschland walten lassen. Ein Tagebuchschreiber von Mass-Observation, der hoffte, der Bericht der Abgeordneten möge „Gewicht haben“, wenn es darum ging, die Menschen zu überzeugen, zeigte sich gleichzeitig besorgt über die Haltung der Verantwortlichen ihres Landes nach dem Krieg: „Bis dahin wird eine neue Regierung in England entschieden haben, dass Freundlichkeit die beste Politik ist, und sie [die Deutschen] werden wahrscheinlich bestens behandelt!!“12 Ein anderer schrieb: „Die Amerikaner tun das Richtige, wenn sie die Deutschen zwingen, sich das Innere der Konzentrationslager anzusehen. Hoffentlich wird das Gleiche auch in den britischen Sektoren getan, obwohl ich denke, dass unsere Leute zarter besaitet sind als die Amerikaner.“13 Der Auffassung dieser Bürger:innen zufolge sollten Besuche wie jene der Delegation in Buchenwald eine Mahnung für und nicht von denjenigen sein, die politisch das Sagen hatten. Was manch einer über Politiker:innen dachte – und darüber, was ihnen guttäte –, lässt sich an folgendem Kommentar über ein anderes „Wunschmitglied“ der Delegation festmachen: „Zu schade, dass der Bischof von Birmingham nicht bei der Delegation dabei war, die nach Deutschland geschickt wurde, um sich die Schrecken der Konzentrationslager anzusehen. Vielleicht hätte er dann seine Ansichten geändert.“14

Ähnliche Einstellungen zur Delegation wurden auch im Unterhaus laut, nachdem Churchill die Reise nach Buchenwald angekündigt hatte. Hugh Lawson, Parlamentsabgeordneter für die Stadt Skipton, fragte: „Wird der Premierminister sicherstellen, dass diese Parlamentsdelegation mindestens ein Mitglied dieses Hauses enthält, das vor dem Krieg mit Organisationen wie The Link oder der Anglo-German Fellowship in Verbindung stand?“ Beide Organisationen waren in den späten 1930er-Jahren gegründet worden und hegten Sympathien für das Nazi-Regime. In seiner abschließenden Erklärung zur Debatte schien Churchill dem beizupflichten: „Ich denke, es gibt einige, denen das durchaus guttäte.“16

Sofern einige hofften, dass die Politiker:innen durch ihre Erfahrungen im befreiten Lager geprägt würden, so konnten sie daran in den Wochen und sogar Jahren danach kaum Zweifel haben. In vielerlei Hinsicht war es wiederum Mavis Tate, die dabei eine zentrale Rolle spielte.

Tatsächlich hatte Tate vor dem Krieg gewisse Berührungspunkte mit pro-deutschen und Appeasement-Gruppen gehabt, und räumte ein, dass die Teilnahme an der Delegation ihre Sichtweise verändern würde. Vor allem aber verschaffte ihre besondere Präsenz in den Medienberichten über den Besuch und deren Fokus darauf, wie das Erlebte sie persönlich und emotional bewegte, der Delegation eine breite, vielleicht gar unerwartete Öffentlichkeitswirkung.

Welch großes Aufhebens darum gemacht wurde, dass eine weibliche Abgeordnete mit auf die Reise ging, lässt sich an der Berichterstattung in den Zeitungen ablesen. Die Daily Mail titelte bei ihrem ersten Beitrag über die Delegation: „Weibliche Abgeordnete wird Zeugin des Grauens“ („Woman MP to See the Horror“). Die Schlagzeile wurde in ähnlicher Form von anderen Zeitungen im ganzen Land aufgegriffen. Tate zog einen Vergleich zwischen ihrem Besuch in Buchenwald und ihrer Reise nach Deutschland im Jahr 1934, bei der sie durch das Konzentrationslager Oranienburg geführt worden war. „Bei meinem Besuch in Deutschland vor 11 Jahren wurde von unseren Begleitern [...] alles darangesetzt, den Anschein zu erwecken, dass die Lager vorbildlich geführt wurden [...]. Dieses Mal wird es keinen ‚Reiseführer‘ geben – die Maske wird fallen.“17

Pressefotos des Besuchs wurden häufig so untertitelt, dass ihre Anwesenheit in den Vordergrund rückte, zum Beispiel: „Den Abgeordneten, darunter Mrs. Mavis Tate, bietet sich ein grausamer Anblick – ein Leichenberg im Hof aus Verstorbenen der letzten 24 Stunden“. Eine andere Unterschrift lautete „Mrs. Mavis Tate eilt an einem Haufen Leichen vorbei, die auf einem Lastwagen vor dem Krematorium des Lagers gestapelt sind“ und ignoriert dabei den Parlamentsabgeordneten Ness Edwards, die auf dem Foto neben ihr läuft.

Neben dem von Tate kommentierten Pathé-Film wurde die Anwesenheit einer weiblichen Augenzeugin auch im Nachrichtenfilm „Proof Positive“ besonders hervorgehoben. Auch der Abgeordnete Tom Driberg äußerte sich öffentlich über Tates „ruhiges Auftreten“ auf der Reise an der Seite ihrer männlichen Kollegen. Bei den Filmaufnahmen des Besuchs der britischen Delegation wird auf das Gesicht einer erschütterten Mavis Tate gehalten, während sie durch das Lager geführt wird.

Bekannt für ihre Medienarbeit in der Vorkriegszeit und für ihr Engagement in Sachen Gleichstellung auf dem Arbeitsmarkt und Lohngerechtigkeit genoss Tate besonderes unter Frauen bereits ein hohes Ansehen. Zudem gibt es Anhaltspunkte dafür, dass Politikerinnen im Allgemeinen ein höheres Maß an öffentlichem Vertrauen genossen als ihre männlichen Kollegen, was der Delegation ebenfalls zugutegekommen sein könnte. Interessanterweise war auch in der Delegation des US-Kongresses genau eine Frau vertreten, Clare Boothe Luce, die in den Schlagzeilen der amerikanischen Zeitungen auf ganz ähnliche Weise in den Mittelpunkt gerückt wurde. Zahlreiche Kommentare zeigen, dass Tates Reaktionen auf das Erlebte die stärkste Durchschlagskraft hatten und einen unmittelbaren Eindruck auf die Bevölkerung machten, selbst angesichts des schwindenden Interesses an oder der emotionalen Übersättigung mit den schrecklichen Nachrichten dieser Art. Zeitungsüberschriften wie „Mrs. Tate ist bestürzt“ sowie Beschreibungen und Fotos ihrer Reaktion auf den Besuch spielten bei der Berichterstattung eine Schlüsselrolle.18 Eine Tagebuchschreiberin erinnert sich, dass ihre Mutter, welche die Presseberichterstattung über die Lager größtenteils mied, ihr Einzelheiten über den Besuch der Parlamentarierin vorlas, und hält fest: „Mrs. Tate sagt, dass sie nie vergessen wird, was sie gesehen hat“.19

Die Diskussion über die Augenzeug:innenberichte drehte sich damals noch nicht um die Überlebenden, sondern um die Außenstehenden, die das Leid, das sie gesehen hatten, schilderten, um die augenscheinlichen Fakten für eine skeptische Nachwelt festzuhalten. Vor dem Hintergrund des damaligen Rollenverständnisses dürfte die Sichtbarkeit und Glaubwürdigkeit von Tates emotionaler Reaktion als Frau ihr selbst und damit der gesamten Delegation in der Öffentlichkeit eine besondere Stellung eingeräumt haben.

Kurz nach ihrer Rückkehr äußerten sich die Delegierten, privat und öffentlich, über die Auswirkungen, die der Besuch im ehemaligen Konzentrationslager Buchenwald auf sie hatte. Die körperliche und seelische Belastung, der sie ausgesetzt waren, wurde dabei selbst zum Beweisstück – und zum Maß für den Wahrheitsgehalt der Berichte, sowohl in den Augen anderer als auch der eigenen.

Anfang Mai gingen Journalist:innen in ihren Artikeln über Sydney Silvermans Augenzeugenberichte auch auf dessen körperlichen Zustand ein. Die Bevölkerung sah diese sichtbaren Strapazen als überzeugenden Beweis für seine Behauptungen. Nach und nach berichteten die Delegierten von einer Reihe körperlicher Symptome; Wickham und andere sprachen schon bald vom „Buchenwald bug“ – vom „Buchenwald-Bazillus“.22 Am 19. Mai schrieb Southby an den Herausgeber einer Lokalzeitung, dass er an einer „Mischung aus Grippe und Quasi-Gelbsucht“ leide, die er dem Lagerbesuch zuschrieb. Silverman hatte sich Berichten zufolge eine Infektion des Halses zugezogen, die über Jahre anhielt.23 Regionale wie überregionale Zeitungen schrieben ausführlich darüber, wie die Delegierten einer nach dem anderen von Krankheiten ereilt wurden, insbesondere nachdem Southby sich selbst als „Opfer“ des Lagers bezeichnet hatte.24 Die Auffassung, die Delegationsmitglieder seien durch ihren Besuch zu Geschädigten geworden, lag besonders im Falle von Mavis Tate nahe. Am 29. Juni, also mitten im Wahlkampf, berichtete die Times von der Krankheit der Abgeordneten, aufgrund derer sie ins Krankenhaus musste.25 Im Dezember 1945 wurde bekannt, dass sie sich in einem Pflegeheim aufhielt, da sie an einer „leichten Gehirnentzündung“ litt, verursacht durch eine Infektion, die sie sich in Buchenwald zugezogen hatte. Zwar hatte sie ihren Parlamentssitz bei den Wahlen an die Labour-Partei verloren, doch das Interesse an ihrer Gesundheit und an den Auswirkungen, die der Besuch des ehemaligen Konzentrationslagers auf sie hatte, war ungebrochen.26

1947 beging Mavis Tate Selbstmord. In den Jahren davor hatte sie neben der Wahlniederlage und dem Scheitern ihrer zweiten Ehe mit schweren gesundheitlichen Problemen zu kämpfen gehabt, darunter zwei Herzinfarkte und mehrere Operationen, in deren Folge sie an chronischen Schmerzen litt, wie sie in ihrem Abschiedsbrief an ihren Bruder schrieb. Die erste Reaktion der Öffentlichkeit auf die Nachricht von ihrem Tod war indessen, sie habe sich nie von den Folgen des Besuchs im ehemaligen Lager erholt.25 Zeitungen berichteten, dass die „schwere psychische Belastung“ und der „Buchenwald-Bazillus“ ihre Gesundheit ruiniert hätten.

Driberg, Morris-Jones und Silverman brachten Tates Selbstmord direkt mit ihrer Reise nach Buchenwald in Verbindung und bekräftigten damit die Vorstellung, die Reise habe für sie tödlich geendet.25 Über Southby wiederum berichteten Morris-Jones und Driberg, er sei „dauerkrank“ und habe einen „schweren Zusammenbruch“ erlitten,26 und über Ness Edwards, der von Albträumen geplagt wurde, erzählte Morris-Jones in einer Lokalzeitung, seine Erlebnisse in Buchenwald hätten sich wie ein „grausiger Film“ in die „Untiefen“ seines Gehirns eingebrannt.27 „Die Erinnerung an das, was wir in Buchenwald gesehen und gehört haben, wird uns viele Jahre lang nicht loslassen“, hatte die Delegation in ihrem Bericht vorausgesagt. Nun schien sich diese Vorahnung zu bewahrheiten.28 In den folgenden Jahren starben auch einige ältere Mitglieder der Delegation, und der Besuch in Buchenwald und seine Folgen fanden vielfach Eingang in die Nachrufe der Zeitungen. Der jüngste unter ihnen, Tom Driberg, fasste seine Gefühle in seiner Autobiografie von 1978 so zusammen: „Ich bin nun der einzige Überlebende dieser Gruppe."29 Die langfristigen und dramatischen Auswirkungen, die der Besuch Buchenwalds allem Anschein nach auf die Delegierten hatte, trugen ohne Zweifel dazu bei, dass die Öffentlichkeit ihren Berichten Glauben schenkte.

Die Überlebenden, die das ganze Grauen von Buchenwald und anderen Lagern, die Todesmärsche, Verfolgung und Verluste durchlitten hatten, wurden im Bericht konsequent als „politische Internierte und Juden“ bezeichnet und erhielten von der Parlamentsdelegation nur wenig Raum, ihre Erfahrungen selbst zu beschreiben und als „Zeug:innen“ der Wahrheit aufzutreten.31

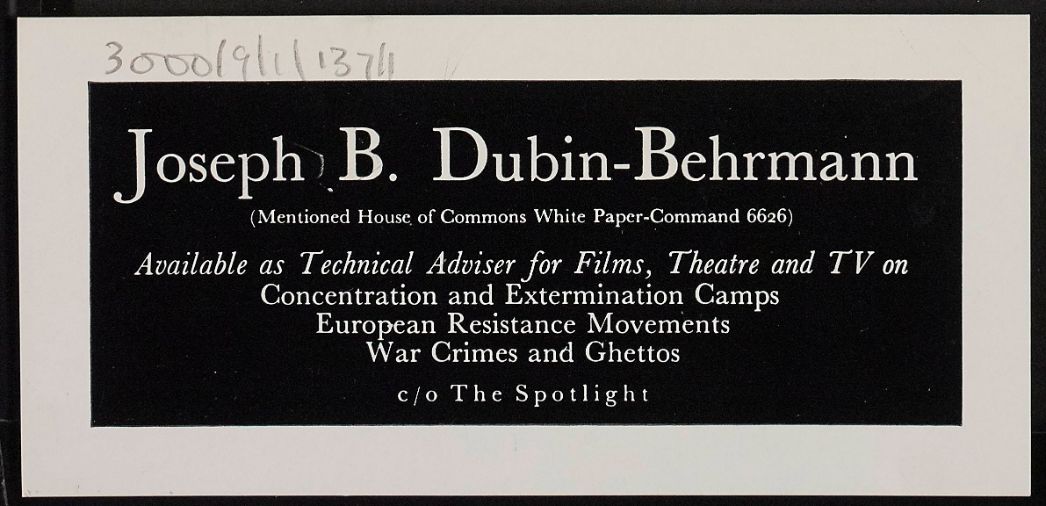

Einer der wenigen Überlebenden, die namentlich genannt wurden, war der 19-jährige Joseph Berman (manchmal auch Josef Behrman, Behrmann oder Bermann). Der gebürtige Lette hatte die renommierte Perse School in Cambridge, Großbritannien besucht. Am Ende des Krieges hatte er mehrere Konzentrationslager überlebt, darunter auch Auschwitz. Seine Geschichte wurde in dem Bericht kurz und knapp erzählt, ausführlicher jedoch beschrieb Driberg Bermans desolaten Zustand in seiner eigenen Zeitungskolumne.32 Nach der Befreiung half Driberg ihm, mit Verwandten in Großbritannien in Kontakt zu treten und sich über die kommenden Jahre ein neues Leben aufzubauen. Driberg ließ sogar sein Netzwerk aus politischen Kontakten spielen und schrieb 1969 an den späteren deutschen Bundeskanzler Willy Brandt mit der Bitte, sich dafür einzusetzen, dass Berman eine Entschädigung erhielt.

Noch im Lager wirkte Berman am Buchenwald-Report des Obersten Hauptquartiers der Alliierten Expeditionsstreitkräfte (Supreme Headquarters Allied Expeditionary Force, SHAEF) mit. Unmittelbar nach Kriegsende begann er, für den militärischen Geheimdienst zu arbeiten und half bei der Suche nach führenden Köpfen des Nationalsozialismus. Außerdem sagte Berman 1947 beim Buchenwald-Kriegsverbrecherprozess in Dachau aus. In Großbritannien übernahm er „Buchenwald“ offiziell als zweiten Vornamen (gelegentlich nutzte er auch andere Variationen) und begann eine lange Karriere in der Film- und Theaterindustrie, unter anderem vor der Kamera. Reporter:innen erzählte er, dass sein Kampf ums Überleben in den Lagern ihm geholfen habe, das Schauspielen zu lernen.33

Bermans Visitenkarte nahm Bezug auf sein Treffen mit den Abgeordneten und seine Erwähnung in deren Bericht. Mit ihr bemühte er sich, als Berater für Filme über Konzentrationslager tätig zu sein.

Doch Bermans verzweifelter Ausruf an Driberg von 1945 – „Niemand auf der Welt kann mir helfen“ – sollte mit der Zeit kam an Bedeutung verlieren. Noch 1996 sagte er in einem Dokumentarfilm: „Ich bin immer noch im KZ. […] Ich habe nicht überlebt.“34

In den Augen Tom Dribergs bestand die Aufgabe der Delegation nicht nur darin, kurzfristig über die Zustände in Buchenwald zu berichten. Vielmehr sollten sie mit ihrem „hinreichend unabhängigen und aussagekräftigen Protokoll“ sicherstellen, dass die „Nachwelt“ nicht „zunehmend ungläubig“ werden würde. Doch abgesehen von dem, was im Bericht geschrieben stand, zählten die Krankheiten, gesundheitlichen Ängste und seelischen Narben – so lässt sich aus der Berichterstattung über die Delegation und insbesondere über die einzelnen Delegierten ablesen – zu den überzeugendsten Beweisen, die man der britischen Öffentlichkeit vorlegen konnte. Allen voran Mavis Tate trug ganz maßgeblich dazu bei, dass die Delegation und ihre Erlebnisse für die Bevölkerung nachvollziehbar wurden. Ihr Selbstmord galt als das drastischste und tragischste Beispiel dafür, welche Folgen der Besuch Buchenwalds auf die Reisenden hatte. Ihre scheinbare Unfähigkeit, das Erlebte zu verarbeiten, war für viele der endgültige Beweis für die Schrecken, denen sie dort begegnet war.

KZ-Überlebende wie Berman mussten hingegen länger auf eine solche Anteilnahme warten. Kaum war der Krieg beendet, kehrten die Tagebuchschreibenden von Mass-Observation zu den gewohnten antisemitischen Topoi zurück und taten ihre Abneigung gegenüber jüdischen Überlebenden und Flüchtlingen kund, etwa: „Ich glaube nicht, dass Menschen von allen so verabscheut werden, wenn sie in Wahrheit ganz nett sind.“35 Ähnliche oder gar schlimmere Kommentare wurden gegenüber den Forschenden zu Hauf abgegeben, nachdem die Gräueltaten ans Licht gekommen waren: Man zeigte Sympathie für die Opfer, aber stets mit dem Vorwurf einer Mitschuld im Unterton.36

Mavis Tate hat einmal gesagt, nach ihrer Ankunft in Buchenwald sei ihr mit einem Schlag bewusst geworden, dass sie und die anderen Delegierten vor einer schweren und emotionalen Aufgabe standen. Sie betrachteten die Opfer, so Tate, „mit Mitleid und Bestürzung, [aber dennoch] nahm man sie nicht wahr als lebendige Menschen mit Gefühlen und Sorgen, die den eigenen ähnlich sind“.37 Genau diesen menschlichen Blick an das britische Volk zu vermitteln, war die eigentliche Aufgabe der Parlamentsdelegation. Für uns bleibt diese Herausforderung bis heute eine Mahnung.

Die Historiker:in Dr. Myfanwy Lloyd und Dr. Marc Brodie haben für ihre Forschungen u. a. zahlreiche Tagebücher, die im Rahmen des britischen Sozialforschungsprojektes Mass-Observation geführt worden waren, ausgewertet.

Eine längere Version dieses Artikels ist von den Autoren in englischer Sprache erhältlich.

Dr. Myfanwy Lloyd, Kontakt: myfanwylloyd@yahoo.co.uk www.oxfordartsconsultants.co.uk

Dr. Marc Brodie, Kontakt: marcbrodie1@gmail.com

1) Yorkshire Post, 20. April 1945, S. 1.

2) Mass-Observation führte Umfragen durch und sammelte Material über die öffentliche Meinung in Großbritannien. Während des Krieges führten rund 500 Menschen Tagebuch. Mass Observation Archive (University of Sussex), Mass Observation Online, Adam Matthew Digital 2023, https://www.massobservation.amdigital.co.uk (im Folgenden MOA). Wir danken der Verwaltung des Mass Observation Archive der Universität of Sussex für die Erlaubnis, Material aus dem Archiv zu verwenden. Siehe MOA, Aktenbericht 2248 (Mai 1945) „German Atrocities“, S. 2 und MOA, Tagebuchschreiber:in 5390, Eintrag vom 20. April 1945, Bild 1710.

3) The Times, 20. April 1945, S. 4.

4) In dem Riegner-Telegramm vom 8. August 1942 versuchte Gerhart M. Riegner, Büroleiter des Jüdischen Weltkongresses in Genf, die Alliierten über die beginnende Judenvernichtung in Polen zu informieren. Ihm wurde zunächst kein Glauben geschenkt.

5) North Wales Weekly News, 19. August 1954, S. 6.

6) Alle nachfolgenden Zitate in diesem Abschnitt stammen aus dem Bericht „Buchenwald Camp. The Report of a Parliamentary Delegation, Parliamentary Paper, 1944–45 IV, 155–62 (Cmd. 6626)“, nachstehend „Buchenwald-Report“ genannt.

7) „Buchenwald Camp (Report)“, Hansard, House of Commons, Reihe 5, Bd. 411, 5. Juni 1945, Spalte 714W, https://api.parliament.uk/historic-hansard/written-answers/1945/jun/05/buchenwald-camp-report#S5CV0411P0_19450605_CWA_94; Hannah Caven, „Horror in Our Time: Images of the Concentration Camps in the British Media, 1945“, Historical Journal of Film, Radio and Television, Bd. 21, Nr. 3, August 2001, S. 205–53, 236.

8) MOA, Tagebuchschreiber:in 5110, Einträge vom 17. und 18. April 1945, Bilder 547–8; MOA, Tagebuchschreiber:in 5443, Eintrag vom 15. April 1945, Bild 307; MOA, Tagebuchschreiber:in 5205, Einträge vom 9.–20. April 1945, Bilder 831–4.

9) MOA, Aktenbericht 2248 (Mai 1945), „German Atrocities“, S. 2–3.

10) Alistair R. Brownlie, Brief an den Herausgeber, Scotsman, 19. Mai 1945, S. 4

11) „German Atrocities“ (1945), https://www.britishpathe.com/asset/67366/.

12) Steven Fielding, „A Mirror for England? Cinematic Representations of Politics and Party Politics, circa 1944–1964“, Journal of British Studies, Bd. 47, Nr. 1, Januar 2008, S. 107–128, S. 112.

13) MOA, Tagebuchschreiber:in 5443, Einträge vom 20. und 22. April 1945, Bilder 310–11.

14) MOA, Tagebuchschreiber:in 5261, Eintrag vom 15. April 1945, Bild 651.

15) C. E. Barber, Brief an den Herausgeber, Gloucester Citizen, 23. April 1945, S. 4; Walter Thomas Jones, Brief an den Herausgeber, Birmingham Gazette, 28. April 1945, S. 2.

16)Hansard, House of Commons, Reihe 5, Bd. 410, 19. April 1945, Spalten 392–3.

17) Daily Mail, 20. April 1945, S. 1.

18) Western Daily Press, 23. April 1945, S. 1.

19) MOA, Tagebuchschreiber:in 5390, Eintrag vom 20. April 1945, Bild 1710.

20) Edward Wickham an Stanhope, 7. Juni 1945, Stanhope-Sammlung.

21) Hughes, Sydney Silverman, S. 84.

22) News Chronicle, 22. Mai 1945, S. 4. Lancashire Daily Post, 28. Mai 1945, S. 1.

23) The Times, 29. Juni 1945, S. 2. Siehe auch Edward Wickham an Stanhope, 7. Juni 1945, Stanhope-Sammlung.

24) Daily Telegraph, 31. Dezember 1945, S. 5.

25) The Times, 11. Juni 1947, S. 3.

26) Sir Henry Morris-Jones (1955), Doctor in the Whip’s Room, London: Robert Hale, S. 138.

27) Morris-Jones, Doctor in the Whip’s Room, S. 138 und Tom Driberg (1977), Ruling Passions, London: Jonathan Cape, S. 212.

28) North Wales Weekly News, 19. August 1954, S. 6 und Morris-Jones, Doctor in the Whip’s Room, S. 138.

29) Buchenwald-Report, S. 7.

30) Driberg, Ruling Passions, S. 212.

31) Buchenwald-Report, S. 4.

32) Reynolds News, 29. April 1945, S. 4.

33) Siehe Gloucester Citizen, 16. August 1958, S. 5 und Aberdeen Evening Express, 26. November 1954, S. 6.

34) Aus dem Dokumentarfilm „Mr. Behrmann – Leben Traum Tod“, Regie: Andreas Voigt, 1996, https://www.imdb.com/title/tt0240741/. Vollständiges Zitat im Original: „Ich habe nicht überlebt. Ich habe heute nicht überlebt in London. Ich bin noch immer im KZ. Ich bin noch immer im Gefängnis. Mein ganzer Kopf, mein Körper ist immer dort. Ich habe es nicht überlebt. Ich kann es nicht überleben und warum soll ich es überleben?“

35) MOA, Fragebogen-Rückmeldung 1056, Juli 1946, Bilder 211 und 214.

36) Siehe Tony Kushner, „The Impact of the Holocaust on British Society and Culture“, Contemporary British History, Bd. 5, Nr. 2 (1991), S. 349–75.

37) Spectator, 4. Mai 1945, S. 402.