„Es ist ohne weiteres möglich, in das Durchgangslager ein- und auszusteigen, ohne dass es bemerkt, bzw. nachhaltig abgestellt werden kann. Die bisherigen Erfahrungen haben ja auch schon gezeigt, dass die ausländischen Arbeiter in ihrer zumeist heruntergekommenen Bekleidung die Stacheldrahteinzäunung nicht fürchten und das Durchgangslager oftmals in Scharen verlassen. […] In der Stadt Bietigheim wurden mehrmals bettelnde Russen, Ukrainer und Polen angetroffen, die höchst wahrscheinlich noch nicht einmal entlaust waren.“ [Stadtarchiv Bietigheim-Bissingen, Bh 1683 Nr. 2, Bl. 86.], klagte der Bürgermeister von Bietigheim (Baden) im Mai 1942. Begründet wurde sein Unmut durch die unerwünschte Durchlässigkeit des Zaunes um ein Zwangsarbeiterlager und den aus seiner Sicht fehlenden „Schutz“ der deutschen Bevölkerung. Das offensichtliche Elend der Zwangsarbeiter störte den Bürgermeister nicht, es ging ihm nur um die angebliche Belästigung und Bedrohung der Einwohner:innen Bietigheims.

Stiftung

Der Zaun als Werkzeug zum Wegsperren und Abschotten könnte als zentrales Symbol für den Rassismus als Staatsräson und die Beziehung zwischen Deutschen und Zwangsarbeiter:innen herhalten. Für das rassistische Regime in Deutschland war er Garant zur Reinhaltung der deutschen „Volksgemeinschaft“: Der Zaun hielt Deutsche und Zwangsarbeiter:innen voneinander fern, er verhinderte – so die Propaganda – das Eindringen von Schmutz, Gedankengut und vor allem: unreinem Blut. Es gab unterschiedliche Zäune. Die vermeintliche Gefahr, die von Zwangsarbeiter:innen ausging, fand in deren Höhe und Unüberwindbarkeit ihre Entsprechung. Sowjetische Kriegsgefangene etwa vegetierten gut bewacht hinter Stacheldraht, französische Zwangsarbeiter durften ein Lager durchs Tor verlassen. Doch wird das Wort Zaun in historischen Dokumenten selten benutzt. Oft war hingegen von der erforderlichen Isolation und Trennung von Zwangsarbeiter:innen und Deutschen die Rede. Auf Fotografien wiederum sind Lagerzäune relativ oft im Hintergrund und als beständige Requisite des Alltags der Zwangsarbeiter:innen zu sehen. Manche Fotografien rücken die Funktion von Zäunen jedoch direkter in den Blick und lenken so die Aufmerksamkeit auf die Bedeutung und gleichzeitig die Absurdität der Grenzziehung. Hier soll kurz auf zwei Fotografien eingegangen werden, auf denen in Komplizenschaft von Fotograf:innen und Abgelichteten die Rolle des Zaunes im Leben von Zwangsarbeiter:innen kommentiert und dadurch symbolisch überwunden wird.

Forst der Carl-Zeiss-Werke Jena, undatiert. ©Privatarchiv Jaroslav Malý

Auf dem ersten Foto steht ein Liebespaar an einem Zaun. Der tschechische Zwangsarbeiter Zacharias L. war zwischen 1942 und 1945 bei der Deutschen Reichsbahn im niedersächsichen Lehrte eingesetzt und in einem Lager untergebracht. Neben dem Lager befand sich die Fabrik Friedrich Branding, in der polnischen Zwangsarbeiterinnen arbeiten mussten. Er und eine dieser Frauen heirateten nach dem Krieg. Wie sich beide für das Foto in Szene setzten, zeigt ihre Auseinandersetzung mit den von Deutschen gesetzten Grenzen. Die Hocker auf beiden Seiten des Zaunes deuten darauf, dass sie es gewohnt waren, sich am Zaun zu treffen und trotzdem nahe zu sein. Sich in der gewählten Pose fotografieren zu lassen, ist aber nicht nur eine Dokumentation ihres Liebesalltags, sondern ebenso sehr ein Akt der Selbstbehauptung. Die Überwindung des Zauns wird zum Triumph über die deutsche Praxis der rassistischen Segregation.

Auf einem zweiten Foto setzten sich zwei tschechische Zwangsarbeiter bewusst über das Abgrenzungsregime der Deutschen hinweg. Sie posierten auf einem Teil der Umzäunung eines Lagers der Carl-Zeiss-Werke bei Jena – zudem an einer Stelle, an der ein Warnschild mit der Aufschrift „Stehenbleiben verboten“ angebracht war. Sie demonstrierten ihr Selbstwertgefühl, indem sie den Zaun materiell und symbolisch als Popanz der deutschen Unterdrücker verspotteten.

Beide Fotos und das anfangs zitierte Dokument illustrieren, wie heutige Betrachter:innen sich der Perspektive von Zwangsarbeiter:innen auf deutsche Unterdrückung und Willkür annähern können. Galt der Zaun dem Bürgermeister von Bietigheim noch als vermeintlicher Garant der Sicherheit für die deutschen Stadtbewohner:innen, konterkarieren die Fotografien der Zwangsarbeiter:innen diese Ansicht. Der Zaun als Instrument der Abgrenzung und als zugleich überwindbares Hindernis kann damit als Chiffre für unterschiedliche Perspektiven auf Zwangsarbeit im Nationalsozialismus gelten. Jenseits des millionenhaften Leids der Zwangsarbeiter:innen lenken die Fotos unsere Aufmerksamkeit darauf, dass diese nicht nur Opfer, sondern Akteur:innen in einem von Deutschen bestimmten Geschehen waren.

Schlüssel zum Verstehen der nationalsozialistischen Zwangsarbeit wird auch das 2023 in Weimar eröffnende Museum Zwangsarbeit im Nationalsozialismus bieten. Fotografien, Dokumente und Berichte erschließen zahlreiche Fallgeschichten, anhand derer das Gesellschaftsverbrechen Zwangsarbeit dokumentiert und reflektiert wird. Im Kern geht es immer wieder um Rassismus, der an der Wurzel der oft gewalttätigen Verhaltensweisen der Deutschen stand.

In den Jahren nach 1933 an Ausgrenzung und Gewalt gegenüber politischen Gegner:innen und Menschen, die aus rassistischen Gründen verfolgt wurden, gewöhnt, führten die Deutschen ab 1939 einen rücksichtlosen Eroberungsfeldzug in Europa. Die Menschen in den eroberten Ländern betrachteten sie als Kriegsbeute, die millionenhaft zu Zwangsarbeiten herangezogen wurde. Dies betraf beispielsweise Arbeiten für die Wehrmacht beim Straßenbau und für Befestigungsanlagen, den Aufbau von Fabriken für die deutsche Rüstungsindustrie oder die Zwangsarbeit jüdischer Menschen in Ghettos. Ab 1942 erreichte die Zwangsarbeit als Massenphänomen auch das Deutsche Reich. Während immer mehr deutsche Männer in die Wehrmacht eingezogen wurden und deutsche Frauen zunehmend kriegswichtige Aufgaben übernahmen, ersetzten Millionen von Zwangsarbeiter:innen diese in Industrie, Landwirtschaft, Familienbetrieben und Haushalten. Insgesamt leisteten mindestens 20 Millionen Männer, Frauen und Kinder Zwangsarbeit für das Deutsche Reich. Deshalb begegnete jede Deutsche und jeder Deutsche Zwangsarbeiter:innen in ihrem/seinem Alltag: auf dem Arbeitsplatz, auf der Straße und daheim. Mehr noch: Das nationalsozialistische Regime verlangte von ihnen eine eindeutige Haltung. Zwangsarbeiter:innen sollten auf Distanz gehalten werden, Kontakte mit ihnen waren untersagt; verlangt war strenge Überwachung und Denunziation bei vermeintlichem Fehlverhalten von Zwangsarbeiter:innen. So war es viel wahrscheinlicher, dass Deutsche Zwangsarbeiter:innen argwöhnisch und feindlich behandelten, als dass sie ihnen Mitgefühl entgegenbrachten. Zumal Kontakte zu oder gar Hilfe für Zwangsarbeiter:innen strenge Strafen und für – zumeist männliche – Zwangsarbeiter je nach angeblicher Schwere des Vergehens die Todesstrafe nach sich ziehen konnten.

Auch nach dem Krieg war das Leiden vieler Zwangsarbeiter:innen nicht vorbei. In vielen Staaten galt Zwangsarbeit als Kollaboration mit den Deutschen, in der Sowjetunion wurden ehemalige Zwangsarbeiter:innen daher häufig ins sowjetische Lagersystem deportiert. Die beiden deutschen Nachkriegsstaaten und -gesellschaften wie auch die Wirtschaftsunternehmen, die ungemein von Zwangsarbeiter:innen profitiert hatten, verweigerten sich der Entschädigung von ehemaligen Zwangsarbeiter:innen. Erst zur Jahrtausendwende bewegte die Androhung internationaler Sammelklagen deutsche Unternehmen und die Bundesrepublik, die noch lebenden Zwangsarbeiter:innen (die meisten lebten nicht mehr) mit einer Geldzahlung von durchschnittlich einigen hundert Euro zu bedenken. Im Gegenzug mussten die ehemaligen Zwangsarbeiter:innen auf weitere Ansprüche verzichten.

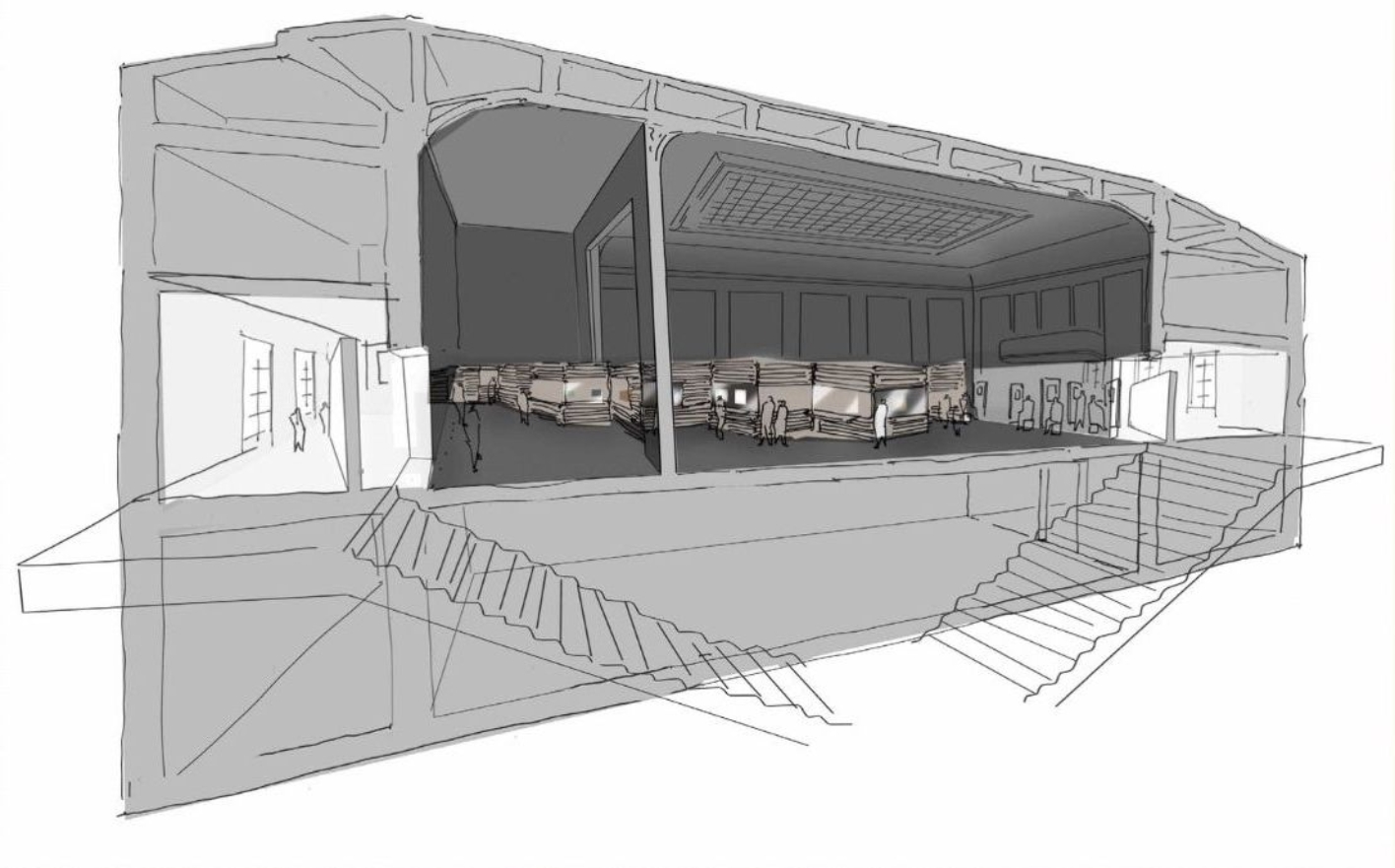

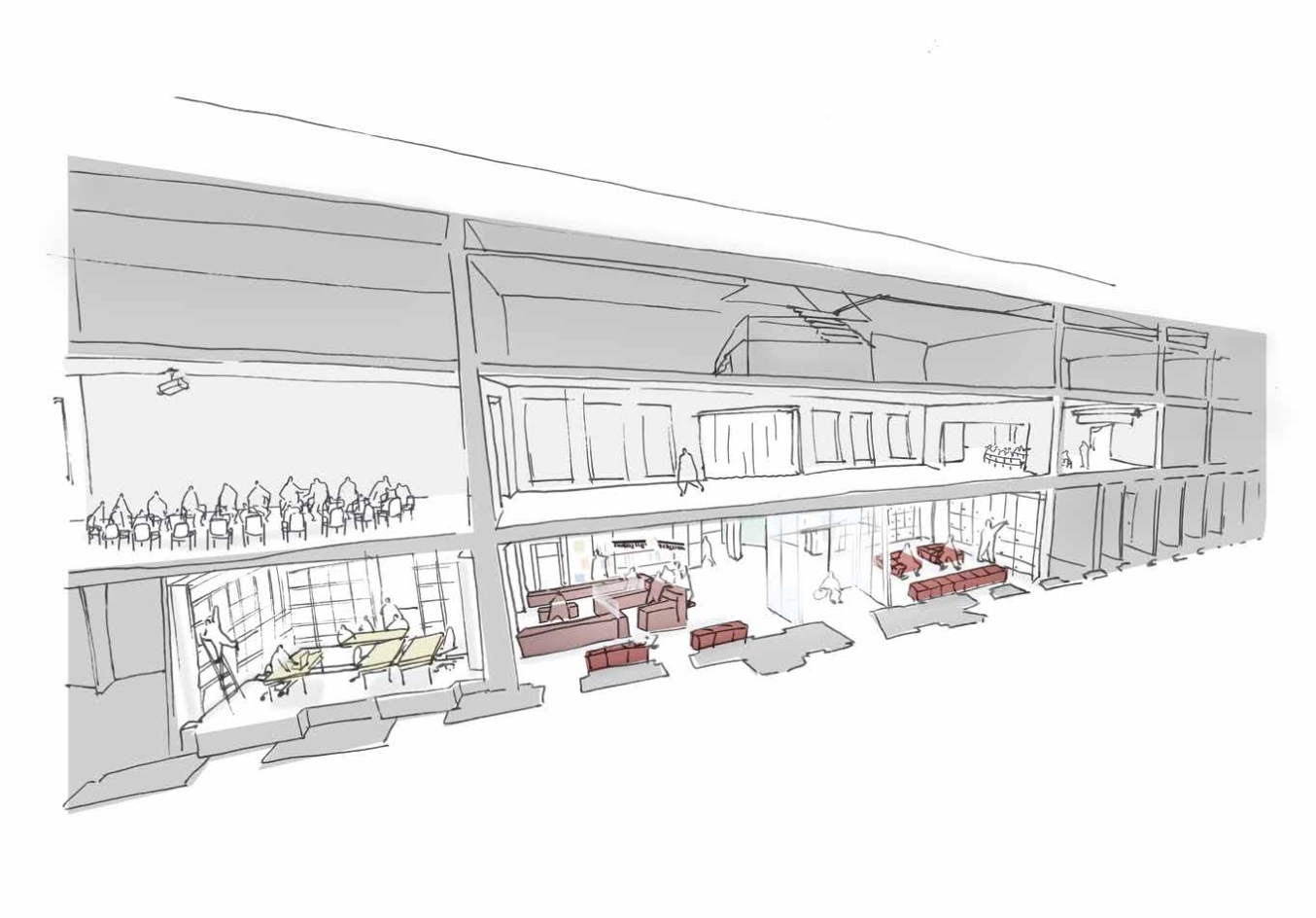

Das Museum Zwangsarbeit im Nationalsozialismus zieht in das ehemalige Gauforum in Weimar ein, dessen Bau 1937 – zeitgleich mit der Errichtung des nahen KZ Buchenwald – begonnen wurde und das der Amtssitz des Thüringer Gauleiters und Reichsstatthalters Fritz Sauckel werden sollte. Sauckel war zusätzlich ab 1942 der von Hitler eingesetzte Generalbevollmächtigte für den Arbeitseinsatz und somit für die gewaltsame Deportation von Millionen von Zwangsarbeiter:innen ins Deutsche Reich verantwortlich. Er wurde aufgrund dieses Verbrechens in den Nürnberger Prozessen zum Tode verurteilt. Im Gauforum war ein Saal mit Wandel- und Fahnenhalle geplant. Diese Räume, die der Repräsentation Fritz Sauckels dienen sollten, werden nun gegen den Strich gebürstet. Genau hier wird ab 2023 das Museum Zwangsarbeit im Nationalsozialismus mit Ausstellung, Seminarräumen, besucherfreundlichem Foyer und Räumlichkeiten für die Mitarbeiter:innen einziehen.

Diese Umnutzung eines Gebäudes, das für einen der Haupttäter errichtet wurde, soll aber nicht den Blick davon ablenken, dass Zwangsarbeit ein riesenhaftes Gesellschaftsverbrechen war, das Millionen Deutsche an Millionen Zwangsarbeiter:innen begingen. Jede und jeder musste sich entscheiden, wo sie oder er die Grenzen im Umgang mit Zwangsarbeiter:innen setzte. Dies betraf die eingeforderten Kontaktverbote ebenso wie das Wegschauen oder Hinsehen, wenn Zwangsarbeiter:innen Leid zugefügt wurde. Die meisten Deutschen begrüßten es, wenn der zwischen ihnen und den Zwangsarbeiter:innen errichtete Zaun undurchlässig war. So waren sie weder der vermeintlichen Gefahr ausgesetzt, mit den Gefangenen in Berührung zu geraten, noch der tatsächlichen Gefahr, die Lebens- und Arbeitsbedingungen auf der anderen Seite des Zauns wahrzunehmen. Eine Haltung, der in Geschichte wie Gegenwart entschieden entgegengetreten werden sollte.

Daniel Logemann ist als Historiker spezialisiert auf die Geschichte Osteuropas und heute Kustos für das Museum Zwangsarbeit im Nationalsozialismus in der Stiftung Gedenkstätten Buchenwald und Mittelbau-Dora