„Die Arbeit im Museum Zwangsarbeit im Nationalsozialismus hat mir das Feld der historisch-politischen Bildung eröffnet. Die Zusammenarbeit mit den Kolleg:innen und Teilnehmer:innen von Bildungsprogrammen wirft immer wieder neue Fragen auf: Welche Schwerpunkte setze ich und wie kann ich z. B. Antisemitismus oder Ableismus mit den Teilnehmer:innen besprechen, ohne Vorurteile zu reproduzieren und welche Erkenntnisse nehmen die Teilnehmer:innen mit?

Museum Zwangsarbeit

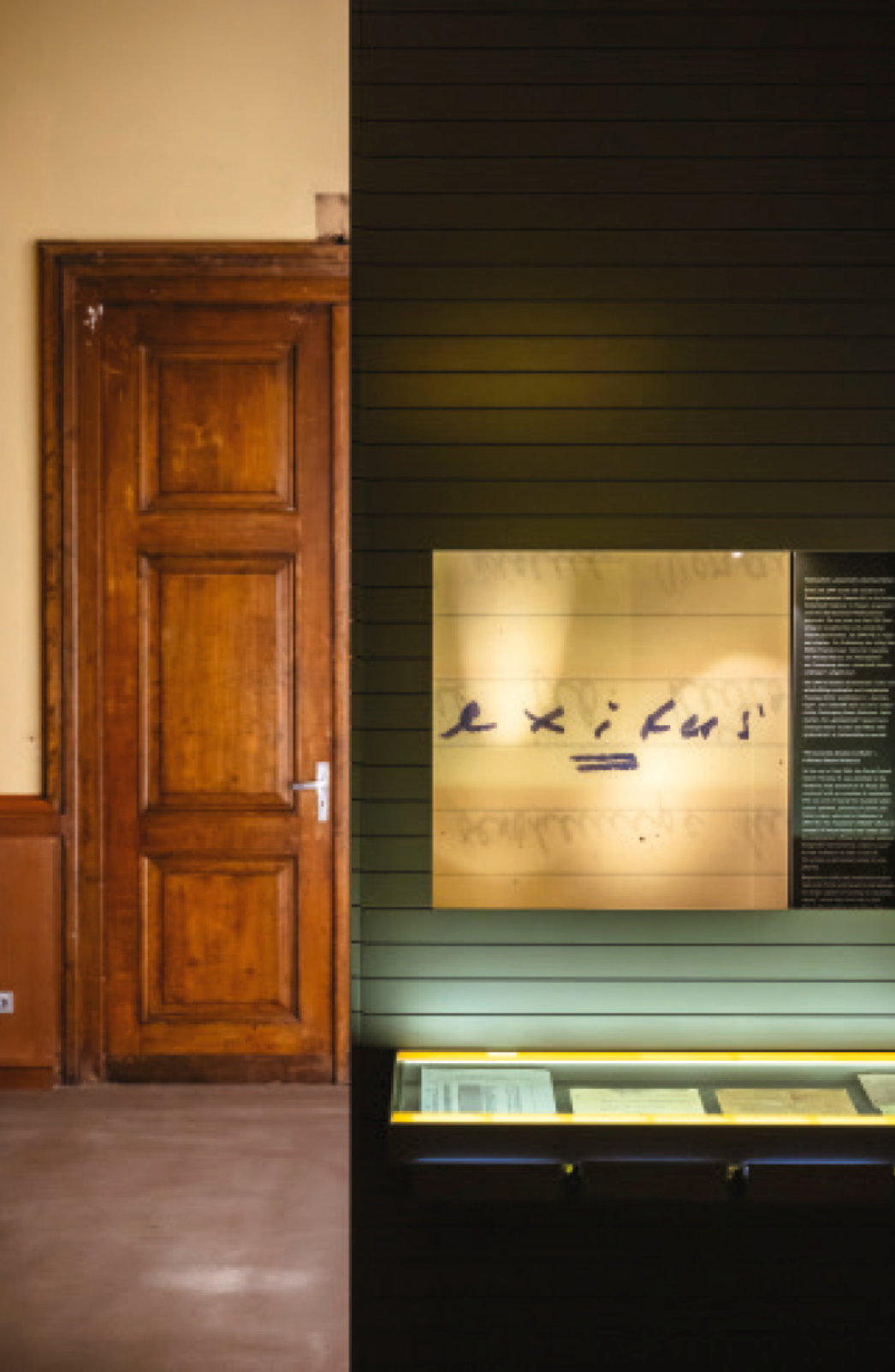

Am 8. Mai 2024 hat das Museum Zwangsarbeit im Nationalsozialismus seine Türen geöffnet. Als erstes Museum, das die Geschichte der NS-Zwangsarbeit in ihren gesamteuropäischen Dimensionen vermittelt. Und als Ort der historischpolitischen Bildung im einzigen während des

Nationalsozialismus weitgehend fertiggestellten Gauforum Deutschlands.

©Museum Zwangsarbeit im Nationalsozialismus

Durch die Arbeit im Museum ist mir erstmals bewusst geworden, dass Zwangsarbeit und somit die Menschen, die diese verrichten mussten, überall zu sehen waren. Ich finde es wichtig, dass wir über die ehemaligen Zwangsarbeiter:innen sprechen und dadurch ihre Geschichten sichtbar werden.

Gleichzeitig macht die Auseinandersetzung mit der NS-Zwangsarbeit sehr deutlich, dass dieses Verbrechen nicht aufgearbeitet wurde und bis heute die Profiteur:innen der Zwangsarbeit kaum bekannt sind. Dabei lässt sich der Bogen bis in die Gegenwart spannen, denn auch heute müssen Menschen unfreie Arbeit leisten für andere, die profitieren.

Zeit, dass sich das ändert.“

Eintausend Personen, Vertreter:innen aus Politik, Kultur, Wissenschaft, Wirtschaft und der Zivilgesellschaft waren der Einladung nach Weimar gefolgt, als die Stiftung Gedenkstätten Buchenwald und Mittelbau-Dora am 8. Mai 2024, auf den Tag 79 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges in Europa, das Museum Zwangsarbeit im Nationalsozialismus im ehemaligen Gauforum feierlich eröffnete. In einem gemeinsamen Festakt mit der Klassik Stiftung Weimar, die zeitgleich die große Jahresausstellung „Bauhaus und Nationalsozialismus“ eröffnete, markierten beide Stiftungen ihre Haltung im gesellschaftspolitischen Diskurs der Gegenwart. Im Kontext entscheidender Wahlen in 2024 (u. a. Europa- und Landtagswahlen) ging es auch darum, vereint für die demokratischen Grundwerte und ein kritisches Geschichtsbewusstsein einzutreten. Diese Botschaft wurde auch in den Festreden u. a. von Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow, der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien Claudia Roth sowie Andrea Despot, der Vorstandsvorsitzenden der Stiftung Erinnerung, Verantwortung und Zukunft (EVZ), bekräftigt.

©Museum Zwangsarbeit im Nationalsozialismus

Die offizielle Einweihung der Museumsräumlichkeiten war vier ehemaligen Zwangsarbeiter:innen vorbehalten. Es war der emotionale Höhepunkt des Eröffnungstages und ein lange herbeigesehnter Moment, als die Ehrengäst:innen Ivan Ivanji aus Belgrad, Andrej Iwanowitsch Moiseenko aus Minsk, Jerzy Tarasiewicz aus Gdańsk und Leokadia Wieczorek aus Wrocław gemeinsam das rote Band durchschnitten. Nach mehrjährigen Baumaßnahmen des Thüringer Landesamtes für Bau und Verkehr (TLBV) zur Ertüchtigung des Gebäudes und Herstellung der Museumsräume begann hiermit ein neues Kapitel der Erinnerungskultur in Thüringen von internationaler Bedeutung.

„Im Zentrum meines Ansatzes steht die Sensibilisierung der Teilnehmenden von Bildungsprogrammen für die Tatsache, dass das Verbrechen Zwangsarbeit in vielfältigen Formen und an jedem Ort stattfand. Mein Ziel besteht darin, die Teilnehmenden zu ermutigen, eigenständig zu forschen und individuelle Schicksale wieder in den Fokus zu rücken. Erfreulicherweise konnte ich so schon Teilnehmende motivieren, auch in ihrem persönlichen Umfeld nach Spuren von Zwangsarbeit zu suchen. Das gilt nicht nur für Besuchende aus Deutschland, sondern auch anderen Ländern wie beispielsweise der Slowakei.“

Zahlreiche Besuchende haben bis Ende 2024 den Weg in das Museum Zwangsarbeit im Nationalsozialismus gefunden. Sei es an Aktionstagen wie der Langen Nacht der Museen oder dem Tag des offenen Denkmals, als Individualbesuchende oder im Rahmen von Gruppenbuchungen. Sei es als Gäst:innen von Veranstaltungen wie dem museumseigenen Gesprächsforum „In Gesellschaft.“ oder von weiteren Panels, Film- und Buchvorstellungen. Für Individualbesuchende bietet das Museum dienstags und samstags Ausstellungsgespräche (moderierte Rundgänge durch die Dauerausstellung) an sowie an jedem zweiten und vierten Samstag im Monat (März bis Oktober) Stadtrundgänge auf den Spuren der NS-Zwangsarbeit in Weimar, die dank enger Kooperation an der Tourist Information am Markt in Weimar starten.

„An meinem allerersten Stadtrundgang für das Museum Zwangsarbeit im Nationalsozialismus nahm eine Frau aus dem Erfurter Land teil, deren Familie während des Krieges einen jugoslawischen Zwangsarbeiter auf ihrem Bauernhof beschäftigt hatte. Es war beeindruckend zu sehen, wie offen sie mit ihrer Familiengeschichte umging und wie ehrlich sie sich damit auseinandersetzte.

Die Bildungsarbeit im Museum hat zudem aus meiner Perspektive auch bedeutende Auswirkungen auf internationale Gruppen, die keine familiären Verbindungen zum Thema haben, und fördert einen empathischen und bereichernden Austausch. Ich glaube, das ist ein wichtiges Argument dafür, dass wir weder deutsch noch europäisch sein müssen, um von der Geschichte der NS-Zwangsarbeit zu lernen und für eine gerechtere Welt zu kämpfen. Wir müssen nur Menschen sein.“

Auch kulturelle Kooperationen, u. a. mit dem Kunstfest Weimar, standen bereits 2024 auf dem Programm des Museums Zwangsarbeit, im September traf sich dort das Who-is-Who der deutschen Erinnerungslandschaft zur Bundesgedenkstättenkonferenz und im November das bundesweite Netzwerk zum Thema NS-Zwangsarbeit. Die Planungen für Wechselausstellungen, Kunstinstallationen, Kulturveranstaltungen und Konferenzen reichen bereits bis 2028. Platz für derlei Kooperationen bietet neben zwei Seminarräumen der großzügige und barrierefrei zugängliche Boris-Romantschenko-Saal. Der Veranstaltungsraum ist dem ehemaligen Zwangsarbeiter und KZ-Überlebenden Boris Romentschenko gewidmet, der im März 2022 bei einem russischen Angriff in seiner Wohnung in Charkiv getötet wurde; zur feierlichen Einweihung im Juli 2024 waren Enkelin und Urenkel Romantschenkos aus der Ukraine angereist.

©Museum Zwangsarbeit im Nationalsozialismus

Für ehemalige Zwangsarbeiter:innen und vor allem deren Kinder und Enkelkinder hat sich das Museum bereits jetzt zu einer wichtigen Anlaufstelle entwickelt. Dass das Museum „spät, aber nicht zu spät“ gekommen ist, wie es Ivan Ivanji noch zur Eröffnung betont hatte (bevor er – sehr auf seine Weise – von uns gegangen ist, siehe Nachruf auf S. 62), unterstreichen die anhaltenden Bekundungen von Betroffenen und Angehörigen, die sich mit ihrem Schicksal endlich repräsentiert und nicht länger allein gelassen fühlen.

©Museum Zwangsarbeit im Nationalsozialismus

„Mit den Vermittlungsangeboten im Museum Zwangsarbeit und den Stadtrundgängen in Weimar können wir zeigen, wie alltäglich die Zwangsarbeit im NS-Staat war und dass sie viele Bereiche des privaten und öffentlichen Lebens betraf.

Die weitgefasste Thematik zur NS-Zwangsarbeit, die sich anhand biographischer Beispiele auch als Beziehungsgeschichte zwischen Deutschen und Zwangsarbeitenden erzählen lässt, stößt bei meinen Gruppen auf großes Interesse. Zugleich wird deutlich, wie wenig bekannt die Themenfelder zur NS-Zwangsarbeit sind.

Für mich als Pädagogen, der lange auch die Geschichte des KZ Buchenwald vermittelt hat, eröffnen sich seit der Etablierung des Museums neue Perspektiven der historisch-politischen Bildung in Weimar. Einerseits können mit der Geschichte des KZ Buchenwald die Unterdrückungs- und Ausgrenzungsmechanismen gegen die sogenannten „Gemeinschaftsfremden“ thematisiert werden und andererseits haben wir mit dem Thema NS-Zwangsarbeit die Möglichkeiten, den Fokus tiefgreifender auf die gesellschaftlichen Umstände der nationalsozialistischen Verbrechen zu richten.“

Dass Geschichte immer auch ein Anlass ist, um gegenwärtige Themen zu adressieren, ist die Grundannahme der Vermittlungsarbeit im Museum Zwangsarbeit. Bis zum Jahreswechsel haben mehrere Hundert Schüler:innen und Studierende an den partizipativen Programmen teilgenommen, die stets gruppenspezifisch angepasst sind. Die Ziele sind, Barrieren historisch-politischer Bildung abzubauen und durch Diskussionen über Handlungsspielräume und gesellschaftliche Dynamiken in der Vergangenheit den Raum zu öffnen für persönliche Positionierungen zu heutigen gesellschaftlichen und politischen Entwicklungen.

©Museum Zwangsarbeit im Nationalsozialismus

Ein besonderer Fokus der Bildungsarbeit im Museum Zwangsarbeit liegt auf berufsgruppenspezifischer Erwachsenenbildung, beispielsweise mit Angeboten für Manager:innen und Mitarbeitende von Unternehmen. Das erste Pilotprojekt dazu ist im November gestartet mit einem der größten deutschen Chemiekonzerne. Vorteile, die für ein Unternehmen daraus erwachsen können, reichen von der Reflexion des Professionsverständnisses über die Förderung von Toleranz bis hin zu einer positiven Außenwirkung durch ein öffentliches Bekenntnis zu demokratischen Werten.

©Museum Zwangsarbeit im Nationalsozialismus

„Als Museumsbegleiter im Museum Zwangsarbeit im Nationalsozialismus in Weimar fühle ich großen Stolz und eine große Verantwortung, Führungen auf Spanisch anzubieten, insbesondere für Besucher:innen aus Lateinamerika. Meine Aufgabe besteht nicht nur darin, historische Fakten zu erzählen, sondern auch dazu anzuregen, über die Opfer und die Verbrechen des NS-Regimes nachzudenken.

Im Laufe dieses Jahres habe ich eine Führung durch die Stadt Weimar entwickelt, bei der ich Orte zeige, die noch immer Teile der Geschichte der Zwangsarbeit bewahren. Dabei ist es mir wichtig, diese Orte aus einer Perspektive zu vermitteln, die den Besucher:innen eine zugängliche und bereichernde Erfahrung bietet.

Oft nehmen Menschen aus Lateinamerika aufgrund der geografischen Distanz und der Sprachbarriere die Geschichte des Nationalsozialismus nur oberflächlich wahr. Doch indem ich einen Raum für Dialog schaffe, ist es möglich, eine engere Verbindung zu den komplexen sozialen und politischen Prozessen herzustellen, die das 20. Jahrhundert in Deutschland prägten. Dieser Austausch in der Muttersprache kann einen relevanten Einfluss darauf haben, wie diese tragische Geschichte verstanden und aufgenommen wird, und dazu beitragen, dass die Fehler der Vergangenheit nicht wiederholt werden.“

Für Vielfalt und Weltoffenheit – nicht nur in seinem Veranstaltungs- und Bildungsangebot – steht das Museum Zwangsarbeit ein. Gemeinsam mit engen Kooperationspartner:innen, wie dem jüngst mit dem Margot Friedländer Preis ausgezeichneten Projekt „Barrierefrei erinnern – Das Zentrum für Thüringen“, trägt das Museum aktiv zu einer offenen Gesellschaft und respektvollem Miteinander bei. Dass sich das Museum Zwangsarbeit im ehemaligen Gauforum auch als historisch-politische Intervention begreift und den ehemaligen Täterort zu einem gegenwartsrelevanten Bildungsort macht, versteht sich als beständiger Auftrag.

©Museum Zwangsarbeit im Nationalsozialismus

Dorothee Schlüter ist Wissenschaftliche Mitarbeiterin und Referentin für Öffentlichkeitsarbeit im Museum Zwangsarbeit im Nationalsozialismus.