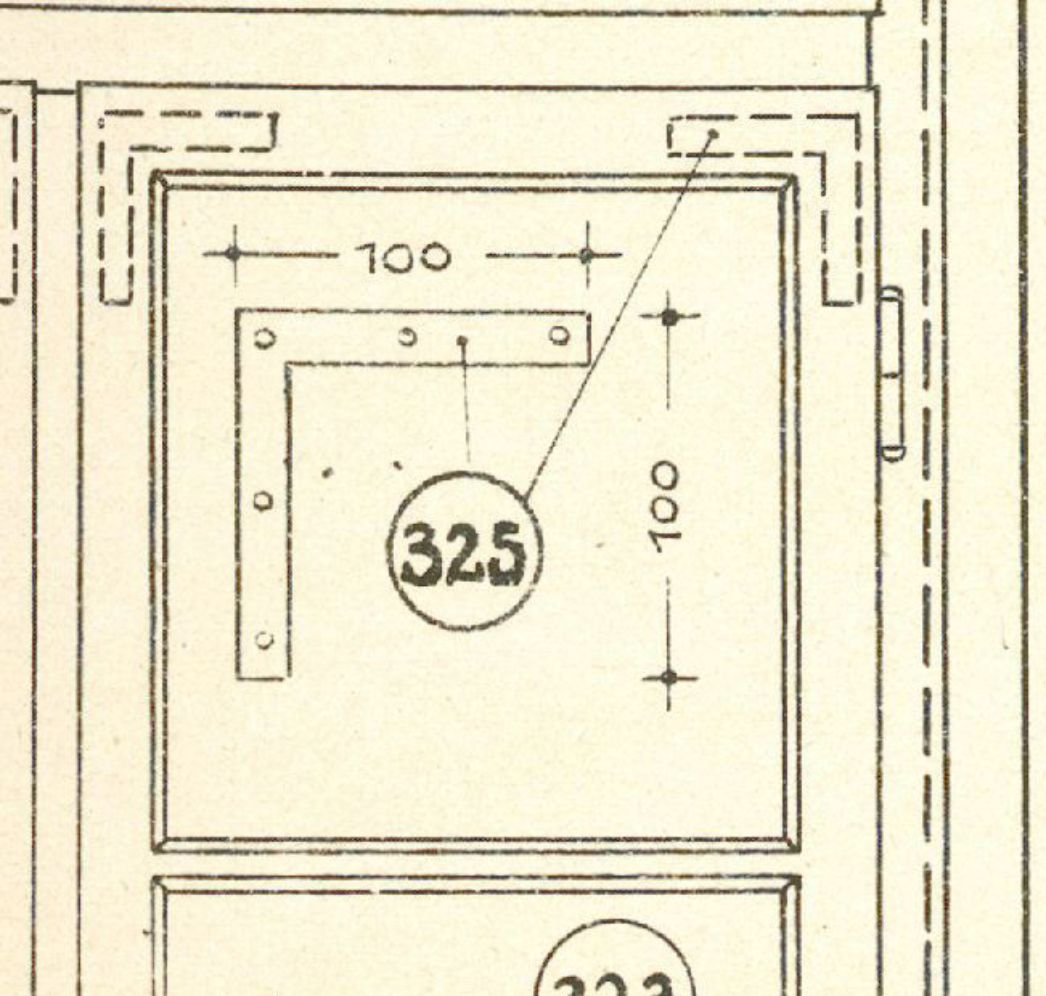

Auf einer Tür in der heute einzigen Holzbaracke in Buchenwald finden sich gleich zwei Schriftzüge: Die Raumbezeichnung Krankenstube Männer liest man von innen und Schlafraum auf der flurgewandten Seite des Türblatts. Besser gesagt muss man zum tatsächlichen Lesen der zweiten Beschriftung zuerst eine kurze Nackenverrenkung vollziehen, denn: Sie steht auf dem Kopf.

Buchenwald

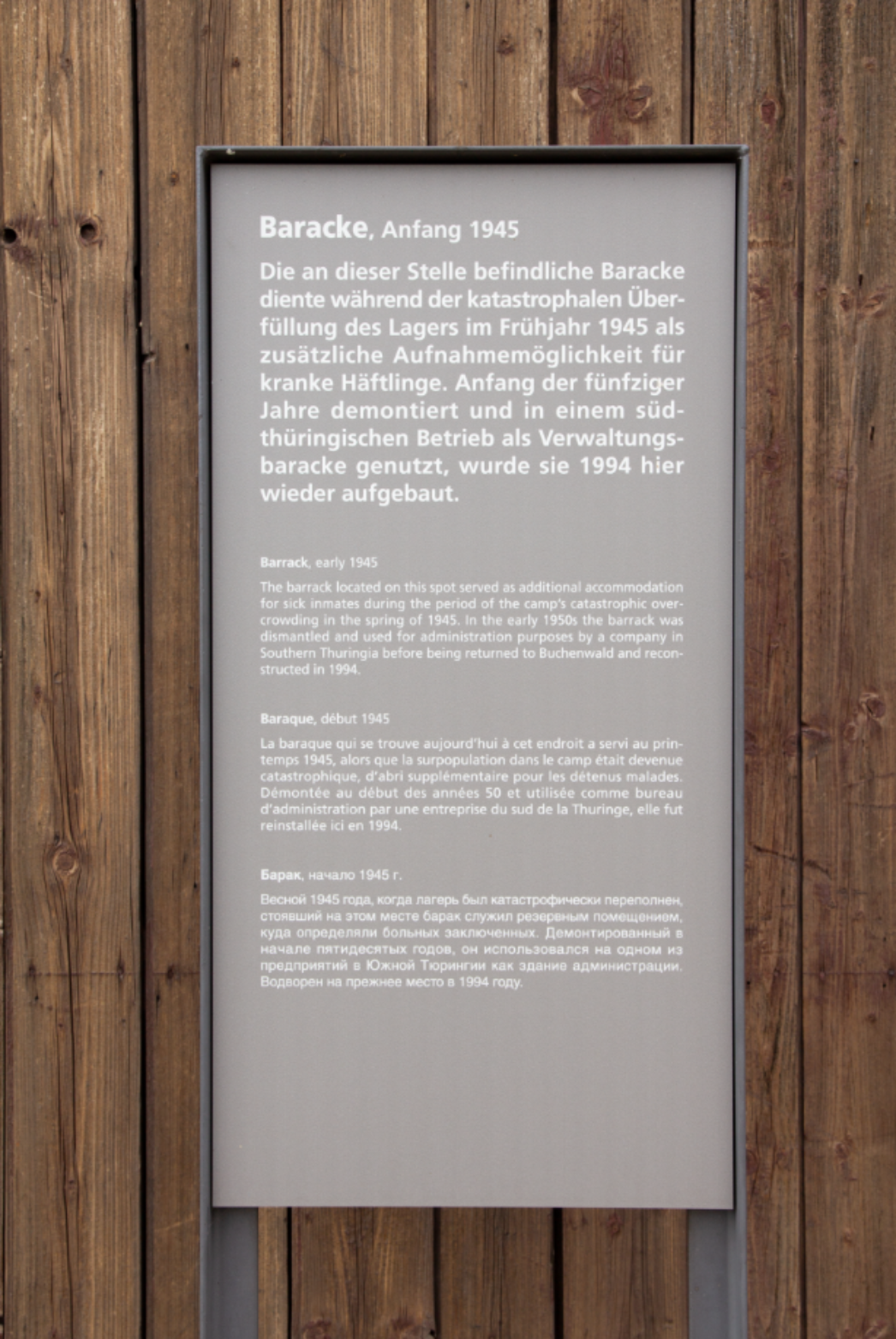

Zu Beginn der 1990er-Jahre wurde die Baracke in einem südthüringischen Betrieb entdeckt und daraufhin am nordwestlichen Rand des Gedenkstättengeländes aufgestellt. Nach einer mündlichen Überlieferung in Tambach-Dietharz stammt sie aus dem KZ Buchenwald. Eine Beschriftungstafel umgibt die Baracke mit einem Narrativ, das sie zu einem architektonischen Überrest des Häftlingskrankenreviers macht. In dessen ehemaligem Bereich steht sie heute. Auf den ersten Blick fügen sich die beiden Schriftzüge in dieses Narrativ gut ein: Eine Männer-Krankenstube scheint für ein Häftlingskrankenrevier eine legitime Raumbezeichnung, so vielleicht auch ein Schlafraum.

Im zweiten Moment fragt man sich allerdings: Wozu brauchte es eine geschlechterspezifische Beschreibung der Krankenstube in Buchenwald, wo es trotz „Sonderbau“ keine für Frauen gab? Warum sind zwei Raumbezeichnungen auf unterschiedlichen Seiten ein und derselben Tür zu finden? Und weshalb steht einer von ihnen auf dem Kopf?

Versteht man die heutige Holzbaracke im Sinn der Tafel als eine zu einem einzigen Zeitpunkt vollständig entstandene Architektur, wird ihre Substanz nicht aufhören, dieser Annahme zu widersprechen. Nicht nur an der erwähnten Tür, sondern überall an und in der Baracke manifestiert sich ein Charakter, der dem eines Palimpsests gleicht – einem immer wieder überschriebenen historischen Dokument. Die Widersprüche zeigen deutlich, dass die Geschichte der Baracke im sie umgebenden Narrativ noch nicht fertig erzählt sein kann. Die offenen Fragen werten die Baracke dabei keinesfalls ab, ganz im Gegenteil: Sie machen sie zu einem historisch äußerst interessanten Gebäude.

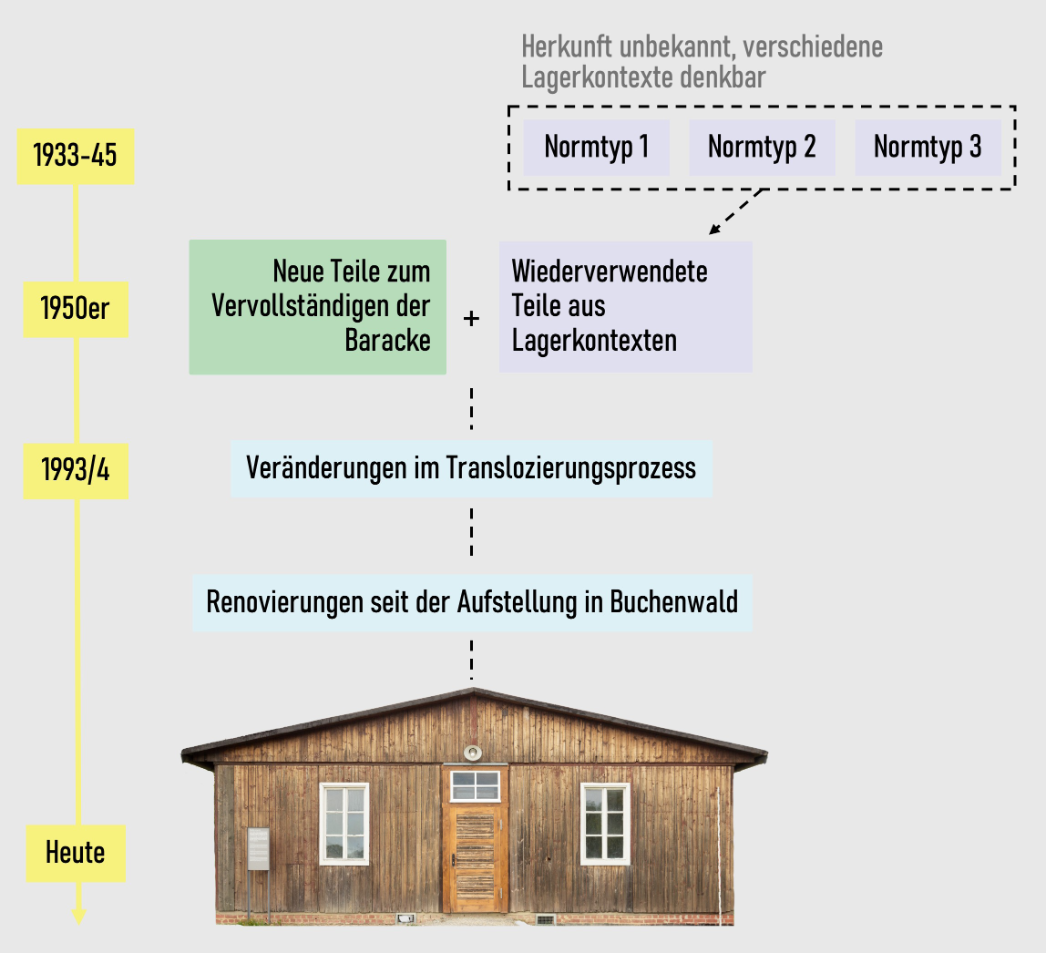

Der im folgenden vorgenommene Versuch einer Rekonstruktion der Objektgeschichte der Baracke lässt sich sinnvoll nur antichronologisch aufbauen. Aussagen werden immer unschärfer, je weiter man sich in die Vergangenheit zurückbewegt. Ein Startpunkt der Barackengeschichte lässt sich folglich nicht festlegen, sondern muss am Ende eine Abwägung verschiedener Möglichkeiten bleiben.

Gegenwärtig wird die Baracke einerseits als Lagerraum, andererseits im Rahmen ausgewählter Inhaltsvermittlung als Anschauungsobjekt genutzt. Ihre Funktion hat sich seit der Aufstellung in der Gedenkstätte nicht großartig verändert. Die im Lauf der Jahre immer wieder aufkommende Idee der Einrichtung einer Dauerausstellung wurde nie umgesetzt, die Gründe hierfür sind verschieden. Die zwischenzeitliche Einrichtung einer Sonderausstellung barg nicht nur Probleme mit Kleintieren, sondern zeigte auch, dass die klimatischen Verhältnisse in der Baracke für eine museale Nutzung nicht optimal sind. Ein Handwerker beschrieb es treffend: „hier ist drinnen wie draußen“.

südwestliche Giebelecke, 5. Mai 1993. Archiv der Gedenkstätte Buchenwald: Ordner „86 05 50 Denkmalpflege, Revierbaracke (Tambach-Dietharz) 1993/94“

©Gedenkstätte Buchenwald

Vor dem Abbau der Baracke in Tambach-Dietharz dokumentierte die Gedenkstätte ihren Zustand. Vergleicht man diesen mit dem heutigen, wird deutlich, dass der Umzug nach Buchenwald für die Baracke einige nicht unwesentliche materielle Veränderungen mit sich gebracht hat.

©Gedenkstätte Buchenwald

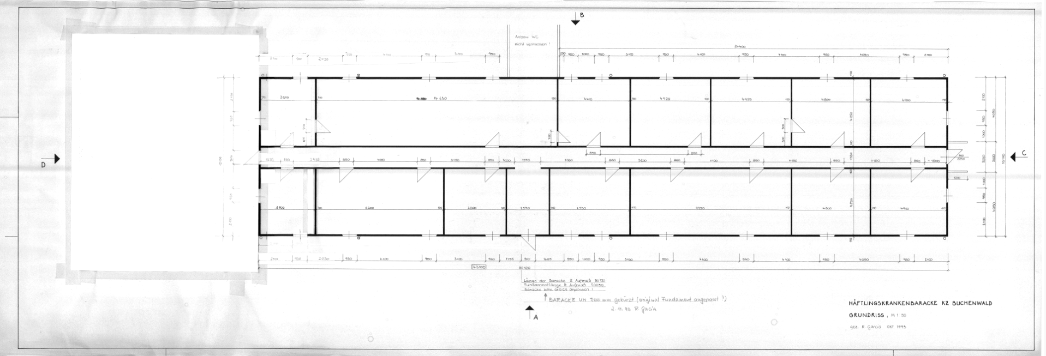

Beispielsweise war die Baracke bei ihrer Auffindung sieben Meter länger als das historische Fundament, auf das man sie zu setzen plante. Um dies auszugleichen, wurde die Baracke um die Differenz gekürzt. Doch nicht nur ihre Gesamtlänge veränderte sich: Die Neuanordnung der meisten Bauteile führte zu einem heterogenen Gesamteindruck und einer neuen Raumstruktur. Zudem kamen neu angefertigte Teile zum Baracken-Konglomerat hinzu.

Interessanterweise wurde sie bewusst nicht exakt auf die historische Gründung gestellt, sondern so versetzt, dass diese heute teilweise sichtbar bleibt. Das ehemalige Fundament kann allerdings nur von einem fachlich geschulten Auge als solches zwischen variierend hohem Bewuchs identifiziert werden. Der Versuch einer Sichtbarmachung des Unterschieds zwischen historischer und heutiger Baracke läuft ins Leere: Das leicht aufzunehmende Narrativ auf der Tafel ist schneller zu finden als die Aussage, die sich im Spalt zwischen heutiger und ehemaliger Barackenposition versteckt.

Nach der Wiedervereinigung hatte man für die Baracke in Tambach-Dietharz keine Verwendung mehr und bot sie der Gedenkstätte an. Doch seit wann stand sie auf dem Gelände des südthüringischen Betriebs und welche Funktion hatte sie dort?

Im Juni 1950 wurde eine Gemeinschaftslehrwerkstatt für die Betriebe VEB Glüsowerk Tambach und VEB Presswerk Tambach aufgebaut. Das zugehörige Internat „war damals noch eine einfache Bretterbaracke“¹. Befunde in der Baracke bestätigen ihre Nutzung im Rahmen dieser Lehrlingsausbildung: Das Logo der Betriebsberufsschule (BBS) des Presswerks findet sich auf einer der Türen, zudem weist eine weitere Beschriftung mit Unterrichtsmitteln auf eine entsprechende Nutzung hin.

Offen bleibt allerdings, woher die Teile kamen, aus denen die Lehrlingsunterkunft zu Beginn der 1950er-Jahre gebaut wurde. Hier kann der bauforscherische Blick auf die heute erhaltene Substanz Hinweise liefern. Bei näherer Analyse der Teile wird deutlich, dass die Bretterbaracke damals sowohl aus wiederverwendeten, wie auch aus neu angefertigten Teilen zusammengestellt wurde. Das zeigen z. B. zwei verschiedene Arten von verbauten Fenstern: Eine Fenstergruppe weist übereinstimmende Details mit Fensterentwürfen auf Normblättern aus NS-Zeit auf. Eine weitere Gruppe baugleicher Fenster ist zweifach verglast, was sie eindeutig in die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg datiert. Solche Differenzierungen lassen sich nicht nur für Fenster, sondern für weitere Einzelteile der Baracke treffen. Man kann sich den Bau der Baracke in Tambach-Dietharz folglich in etwa so vorstellen: Einige Bauteile hatten den Krieg überstanden und wurden weiterverwendet, sie bilden heute die ältesten Teile der Baracke. Diese wurden z. B. mit den doppelt verglasten Fenstern zu einer ganzen Baracke vervollständigt.

Beim Gehen des nächsten Rückwärts-Schritts in der Objektgeschichte kommt man schließlich zu der Frage, die sich nur mit unterschiedlich wahrscheinlichen Optionen beantworten lässt: Woher stammten diese wiederverwendeten und damit ältesten Teile der heutigen Baracke?

Hier lohnt sich ein Blick auf die während der NS-Zeit stark normierten Typen von Holzbaracken. Sie wurden in Modulbauweise entworfen und hergestellt, um im gesamten Reichsgebiet analog produziert und von Laien aufgebaut werden zu können. Ein weit verbreiteter Barackentyp war z. B. die sog. Reichsarbeitsdienst (RAD) Baracke, die auch in Buchenwald in verschiedenen Ausführungen Verwendung fand. Der Versuch, die älteste Bauteilgruppe einem einzigen solchen NS-Normtyp zuzuordnen, muss allerdings vergebens bleiben. Vielmehr sind es mindestens drei verschiedene Typen, die unterschiedlichen Einzelteilen ähneln, unter ihnen auch die erwähnte RAD-Baracke.

Hinweise auf mögliche Herkunftskontexte dieser unterschiedlichen Baracken geben neben der Normtyp-Frage primär die beiden erwähnten Schriftzüge auf einer der Innentüren. Vermutungen können hierbei allerdings immer nur für genau das Bauteil gelten, das die Beschriftung enthält und dürfen nicht auf weitere Teile oder gar die gesamte Baracke übertragen werden.

Die Raumbezeichnung Krankenstube Männer muss aus einem Lager stammen, in dem sowohl Frauen als auch Männer in einer Krankenstube behandelt wurden. Ob dieses Lager ein Konzentrationslager gewesen ist, legt der Schriftzug nicht fest. In der Beschreibung der Baracken eines Reichsarbeitsdienstlagers von 1936 wird die Bezeichnung Krankenstube z. B. ebenfalls benutzt. Konkretere Nutzungsspuren oder konstruktive Hinweise lassen sich bisher nicht ablesen, weshalb im Folgenden verschiedene Herkunfts-Optionen auf ihre Wahrscheinlichkeit hin diskutiert werden sollen.

Wie bereits erwähnt widersprechen verschiedenste Umstände dem Narrativ, in dem die heutige Baracke und die des ehemaligen Krankenreviers zu ein und derselben gemacht werden. Hier sei nur eine kleine Auswahl genannt: Von der einen Baracke kann mit dem heterogenen Erscheinungsbild der heutigen Substanz im Allgemeinen nicht die Rede sein. Auch hätte die erwähnte Kürzung um sieben Meter nicht nötig sein müssen, wäre es dieselbe Baracke gewesen. Dass auch nur wenige Einzelteile der ältesten Bauteilgruppe vom Standort im ehemaligen Krankenrevier stammen, ist nur aus höchst unwahrscheinlichen Zufällen heraus möglich. Doch wie steht es um andere Bereiche in Buchenwald?

Die Einrichtung der Berufsschule in Tambach-Dietharz 1951 passt theoretisch gut zu den sogenannten Enttrümmerungen Anfang der 1950er-Jahre, bei denen Baumaterial auch in Buchenwald abgebrochen und zur Wiederverwendung umverteilt wurde. In Berichten hierzu finden sich zwar primär Beschreibungen zu abgebrochenen Massivbauten, es lässt sich allerdings nicht ausschließen, dass auch Teile von Holzbaracken umverteilt wurden. Die Teile der heutigen Baracke, die zu einer RAD-Baracke passen, könnten z. B. aus RAD-Unterkunftsbaracken im KZ Buchenwald stammen: Hierzu würde der Schriftzug Schlafraum passen, die Aufteilung in Schlaf- und Tagesraum war bei diesem Normtyp üblich. Da sich keine Verbindung nach Buchenwald belegen lässt, müssen allerdings auch Optionen diskutiert werden, bei denen die ältesten Teile der Baracke nicht von dort, sondern aus einem anderen Lagerkontext stammen.

Räumlich naheliegend ist als Herkunftsmöglichkeit beispielsweise das ehemalige Außenlager in Ohrdruf: Während man von Tambach-Dietharz bis nach Buchenwald über 70 Kilometer zurücklegen muss, sind es nach Ohrdruf nur etwa zwölf. Eine Wiederverwendung von Türfeldern des dortigen Krankenbaus könnte den gefundenen Schriftzug erklären. Seit Anfang Januar 1945 war das KZ in Ohrdruf der Verwaltung Buchenwalds untergeordnet und wurde als Außenlager SIII bezeichnet. Auf historischen Aufnahmen zeigen sich Ähnlichkeiten der dortigen Baracken zu Teilen der heutigen Baracke.

In einer Aktennotiz aus dem Jahr 1982 heißt es sogar: „Die Sowjetarmee wurde dann nach Ohrdruff [sic] verlegt und dabei sind auch die Holzbaracken mitgenommen und dort als Unterkunft aufgebaut worden.“² Es könnten somit theoretisch Teile in Tambach-Dietharz wiederverwendet worden sein, die entweder schon immer in Ohrdruf standen, oder solche, die 1950 mit der Sowjetarmee aus Buchenwald dorthin umzogen waren. Es ist innerhalb dieser These also denkbar, dass Teile aus Buchenwald über Ohrdruf nach Tambach-Dietharz kamen und in der heutigen Baracke verbaut sind.

Neben solchem Spannen komplizierter Zusammenhangsnetze lassen sich für die Herkunft der ältesten Teile allerdings auch ganz allgemeine Vermutungen anstellen. Barackenteile waren in der Nachkriegszeit in großer Stückzahl verfügbar und verteilten sich in größerem Maß zur Weiternutzung. Diese Umstände sind durch die heutige symbolische Aufladung der Barackenarchitektur in Vergessenheit geraten, weswegen erhaltene Exemplare oft sehr schnell mit ehemaligen Konzentrationslagern in Verbindung gebracht werden.

Die wenigsten Baracken, die in der Nachkriegszeit eine Wiederverwendung fanden, dürften jedoch aus diesen Kontexten stammen. Häufig kamen sie aus RAD-Lagern, Truppenlagern, Kriegsgefangenenlagern, Zwangsarbeitslagern etc. Dass die Baracke in Tambach-Dietharz mündlich als Buchenwald-Baracke überliefert wurde, verwundert folglich nicht, muss aber nicht zwingend etwas mit ihrer tatsächlichen Herkunft zu tun haben. Die Möglichkeit, dass manche der heute verbauten Teile tatsächlich aus Buchenwald stammen, lässt sich nicht ausschließen, bleibt aber reine Spekulation. Auch wenn diese Möglichkeit das Erzählen des Tafel-Narrativs legitimieren würde, ist sie im Gegensatz zu den zahlreichen weiteren Herkunftsoptionen doch unwahrscheinlich.

Die Rekonstruktion der Objektgeschichte der Holzbaracke hat nicht eine lineare Erzählung, sondern Aspekte und offene Fragen vieler verschiedener, ineinander verwobener Ebenen hervorgebracht. Eine Objektgeschichte, die in ihrem wörtlichen Sinn nicht aus einer einzigen Linie, sondern aus Schichten besteht. Das bisherige Narrativ, das sie als eine einheitliche Architektur aus genau einer Zeit beschreibt, kann ihrem vielschichtigen Palimpsest-Charakter deshalb nicht gerecht werden.

Mit dem Architekturtyp NS-Baracke, den das heutige Gebäude in der Gedenkstätte stellvertretend zu repräsentieren versucht, hat es zumindest bezüglich einer von Normierung geprägten Einheitlichkeit als Konglomerat verschiedenster Zeitschichten wenig gemeinsam. Gerade hinter Bauteilen wie der eingangs erwähnten Tür, auf der zwei unterschiedliche Schriftzüge zu finden sind, von denen einer den Bezug zu Buchenwald in Frage stellt und einer auf dem Kopf steht, verbergen sich Geschichten, die noch darauf warten, erzählt zu werden.

Der Text entstand auf der Grundlage der Masterarbeit „Ein ‚authentischer’ Ort? Untersuchungen zur Holzbaracke in der Gedenkstätte Buchenwald, ihrer Bau- und Nutzungsgeschichte“, mit der Lea Hirschfelder im Wintersemester 2023/2024 an der Otto-Friedrich-Universität Bamberg den Studiengang Denkmalpflege/Heritage Conservation abgeschlossen hat. Derzeit ist Lea Hirschfelder Doktorandin am Institut für Denkmalpflege und historische Bauforschung der ETH Zürich.

1 Großmann, Joachim: Die Industriegeschichte von Tambach-Dietharz, in: 750 Jahre Tambach-Dietharz – eine Kulturgeschichte, Tambach-Dietharz 2004, S. 226.

2 Weimar, Buchenwald Archiv: Ordner „Holzbaracke Bad Langensalza 1988/89 u. 1991/2“.