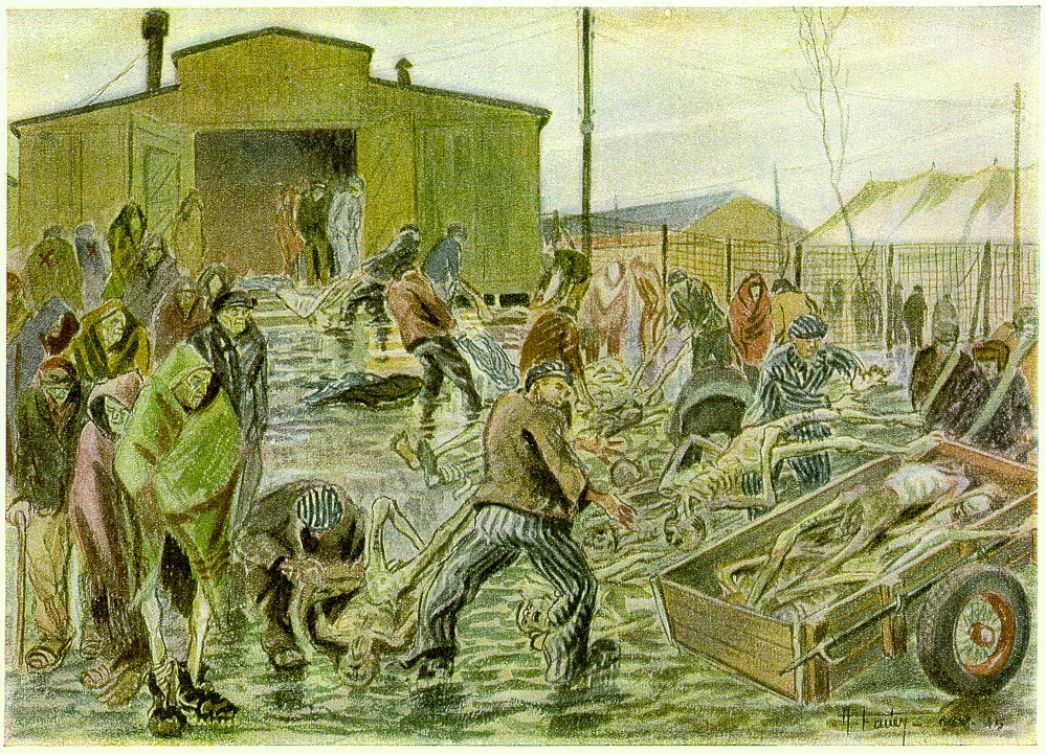

©Gedenkstätte Buchenwald

Anfang 1945 treibt sie zudem Tausende überwiegend jüdische Männer und Jungen aus den aufgelösten Lagern Auschwitz und Groß-Rosen in die heillos überfüllte Sonderzone, viele von ihnen mehr tot als lebendig.

Paul Steinberg, damals 18 Jahre alt, erreicht Buchenwald am 26. Januar 1945 aus Auschwitz. Jahrzehnte später berichtet er:

„Das Kleine Lager war eine Welt für sich, sorgfältig isoliert: man aß dort weniger, man starb dort mehr, und man war dort jüdisch. Dafür arbeitete man nicht. Die Kommandos, die jeden Tag aus dem großen Lager ausrückten, um sich in den Waffenfabriken […] abzurackern, bestanden aus mehr oder weniger vorzeigbaren Häftlingen, nicht aus dem vor sich hin sterbenden menschlichen Abfall, der sich im Kleinen Lager auftürmte. Morgens, noch vor der Brotverteilung, mussten wir die Opfer der Nacht auf die dafür vorgesehene bewegliche Plattform legen. Die fahle Gesichtsfarbe der Toten, ihr Totengrinsen, ihre unlösbar ineinander verflochtenen entkörperten Glieder […].

Was mir jetzt unerträglich erscheint, ist die Vorstellung, dass uns dies alles banal vorkam, eine Routine. Wir laden die Leiber auf, erkennen flüchtig manchen Nachbarn aus dem Waggon, manchen Gefährten aus dem Kommando, tags zuvor bekannt, tags darauf expediert, ohne mit der Wimper zu zucken.“[1]

Allein in den ersten hundert Tagen des Jahres 1945 sterben im Kleinen Lager von Buchenwald 6.000 Häftlinge. Gleichzeitig ist dieser Ort des Grauens aber auch Schauplatz einer Rettung. Im Kinderblock 66 erleben am 11. April 1945 Hunderte Kinder und Jugendliche ihre Befreiung – gerettet durch den Einsatz politischer und jüdischer Häftlinge.

[1] Paul Steinberg, Chronik aus einer dunklen Welt, München 1998 [Paris 1996], S.151f.